Eine komplette Überarbeitung des Raspberry Pi Imager macht vieles besser. Die ersten Release Candidates können getestet werden. Doch es gibt auch Kritik. Dieser Beitrag fasst die wichtigsten Änderungen zusammen. Seit seinem Erscheinen 2020 hat er sich zum Standard-Werkzeug zur Übertragung von Betriebssystemabbilder auf den Raspberry Pi entwickelt. Ursprünglich als reine Desktop-Anwendung gestartet, läuft er inzwischen auch direkt dem RPI. Zum ersten mal in seiner Geschichte ändert sich die Oberfläche komplett.

Komplett neue Oberfläche und Benutzerführung

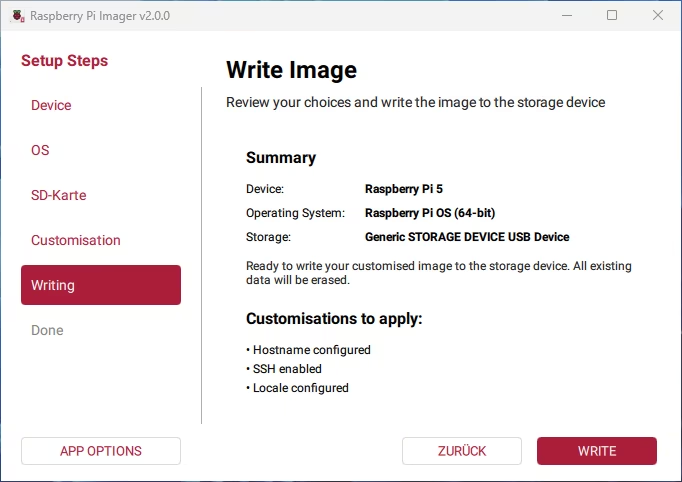

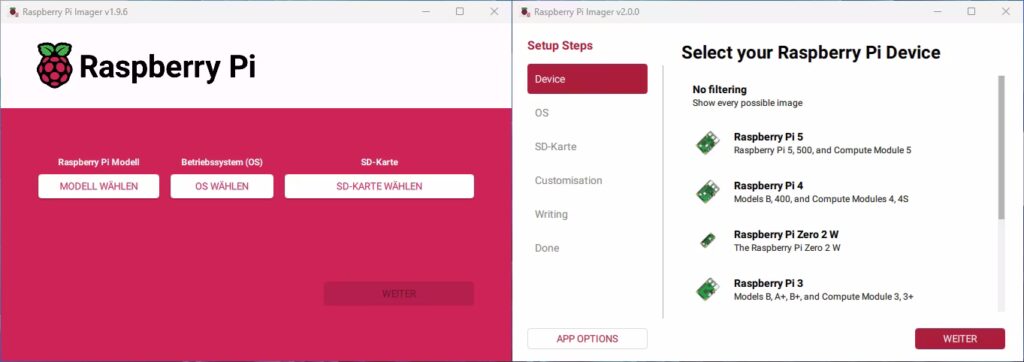

Das knallig rote Design ist verschwunden und wurde durch viel weiß ausgetauscht. Damit wirkt die Software etwas freundlicher und weniger aggressiv. Rot ist nur noch an wenigen Stellen geblieben. Hier markiert es ausgewählte Elemente oder Knöpfe, die sich dadurch abheben – das ist sinnvoll.

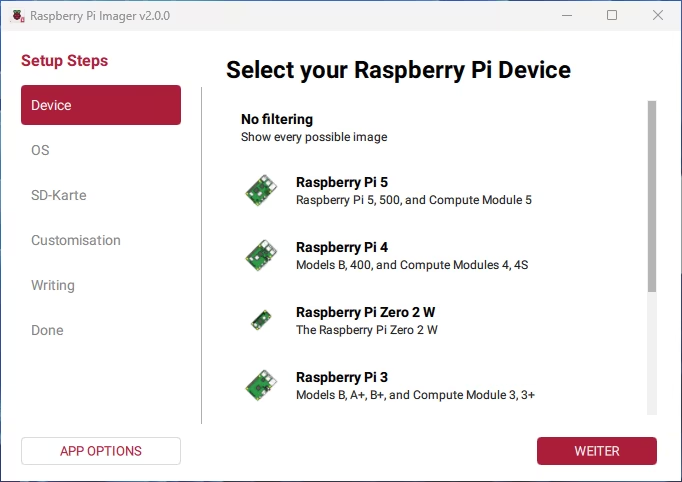

Von den Knöpfen gibt es deutlich weniger, weil der Nutzer nicht mehr die gewünschte Funktion händisch aufrufen muss. Stattdessen ist die Oberfläche wie ein Assistent aufgebaut, der durch die Schritte führt. Statt zu Beginn den Knopf Modell wählen drücken zu müssen, erscheint nach dem Start direkt die Liste der unterstützten Raspberry Pis.

Dies Vereinfacht den Prozess, den man ohnehin nacheinander durchläuft. Vor allem für Einsteiger ist das ein Vorteil: Sie müssen sich nicht mehr selbst erschließen, dass die drei Knöpfe nacheinander angeklickt werden müssen. Die Anpassungen sind als eigener Schritt integriert und damit noch besser sichtbar. Bereits in Version 1.8 hatte man ihnen ein Zahnrad unten rechts spendiert. Außerdem fragt der Imager seit dem nach, ob gespeicherte Anpassungen angewendet werden sollen. Zuvor waren sie nur per Tastenkombination aufrufbar.

Die ersten drei Schritte entsprechen den bisherigen Knöpfen. Dort wählt man das Raspberry Pi Modell, anschließend das gewünschte Betriebssystem und zum Schluss den Zieldatenträger.

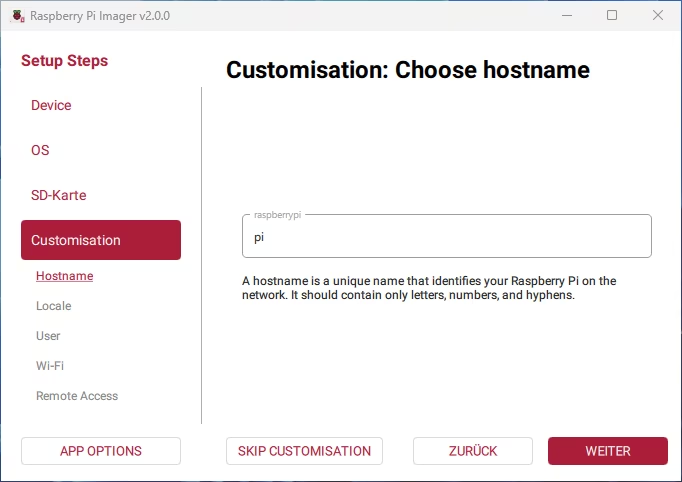

Die Anpassungen bekommen einen Assistenten

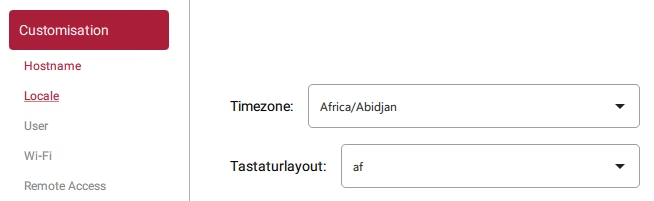

Bisher musste man sich durch die Anpassungen zur Vorkonfiguration selbst durch klicken. Der neue Imager v2.0 ändert das und hat im Customization Abschnitt die Gruppen als Unterschritte eingebaut. Diese fragen Hostname, Zeitzone, Benutzer, WLAN und Fernzugang (SSH) ab.

Ein paar Details sind noch nicht fertig (durchdacht). So fehlt eine Suche in der sehr langen Liste der Zeitzonen. Da zudem keine Sortierung erkennbar ist, gestaltet sich die händische Suche nach Europe/Berlin schwierig. Schön wäre ebenfalls, wenn das Tastaturlayout auf ein passendes (de) springen würde. Immerhin lässt sich in der Liste nach Anfangsbuchstaben suchen. Allerdings dauert es etwas, bis die Liste dort hin springt.

Die Gruppen in der Navigation links sind technisch klickbar, doch funktionierten in RC1 nur in Richtung zurück. Um wieder vorwärts zu gelangen, muss man diese einzeln mit Weiter durchklicken. Bereits das ist nervige Fleißarbeit, es geht aber noch weiter: Die in den Schritten dazwischen getätigten Eingaben gehen verloren. Das ist besonders bei der Lokalisierung deprimierend.

Sämtliche Schritte aus den Anpassungen sind optional. Klickt man etwa im Abschnitt User weiter, ohne die Daten eines zu erstellenden Benutzerkontos anzugeben, wird keines angelegt. Um einzelne Einstellungen zu nutzen, kann man dem Assistent folgen. Wer überhaupt keine vornehmen möchte, überspringt ihn mit Skip Customization komplett.

Hilfreich: Bevor man im vorletzten Schritt Writing das Beschreiben des Laufwerks bestätigt, fasst der Wizard alle angegebenen Informationen zusammen. Komplett klappt auch das noch nicht. Beispielsweise fehlen die Einstellungen zur Lokalisierung, welche ich in diesem Beispiel vorgenommen habe.

Details

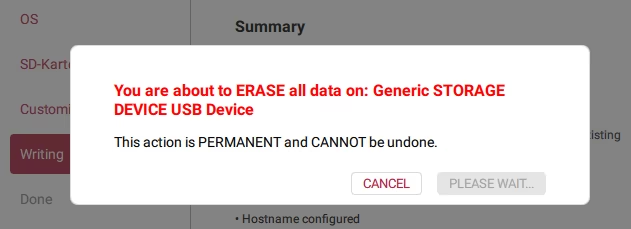

Weitere kleinere Änderungen fallen möglicherweise erst auf den zweiten Blick auf. Beispielsweise kann die abschließende Warnung vor der Löschung des Zieldatenträgers nicht mehr direkt bestätigt werden. Imager sperrt den Knopf und gibt ihn erst nach einigen Sekunden frei, die man benötigt, um den Text zu lesen.

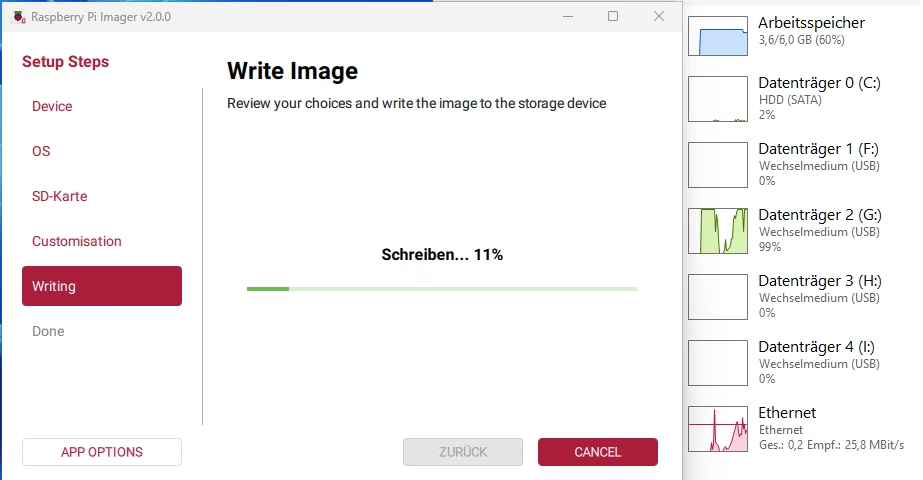

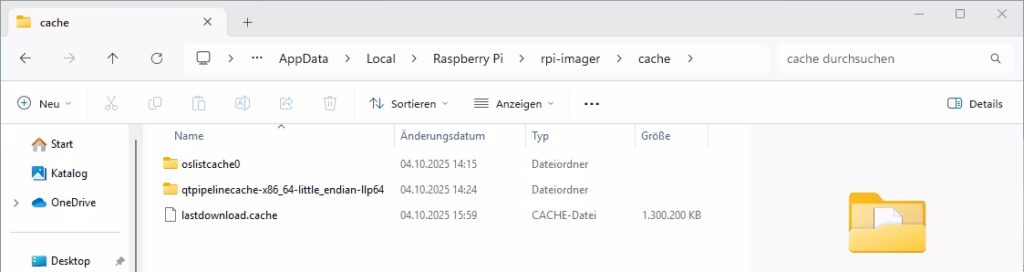

Ebenfalls interessant ist, dass die heruntergeladenen Abbilder mittlerweile nicht zuerst lokal gespeichert werden. Stattdessen lädt er sie herunter und schreibt parallel auf die Speicherkarte – statt zuerst auf das lokale PC-Laufwerk. Das beschleunigt den Vorgang.

Dennoch verbleibt eine lokale Kopie unter %appdata%/local, sodass weitere Flash-Vorgänge des identischen Abbilds keine erneuten Downloads zur Folge haben.

Vermeintlich neues Tracking

Der Abschnitt zur Sammlung von anonymisierten Telemetriedaten in der README hat für Aufregung gesorgt.1 Medien wie OMGUbuntu berichten, Version 2.0 hätte erstmals Telemetrie eingebaut und automatisch eingeschaltet.2 Tatsächlich ist dies nicht neu, sondern bereits seit längerem der Fall, wie ich etwa zu Version 1.7 berichtet hatte. Dies betrifft sowohl die Telemetriefunktion an sich, als auch ihr standardmäßiges Aktivieren. Die Betreiber sammeln ein paar überschaubare Informationen über die Nutzung: Das heruntergeladene Abbild, die Programmversion, Sprache und Architektur.

Grundsätzlich kann ich auf der einen Seite nachvollziehen, dass derart minimalistische & unpersönliche Daten für die Entwicklung interessant sind. Wird eine Funktion kaum genutzt, sollte sie ggf. überarbeitet werden. Oder sie wird von den Nutzern gar nicht benötigt. Das ist eine ganz andere Dimension, die nicht mit Datenkraken wie Microsoft, Facebook & co. vergleichbar ist.

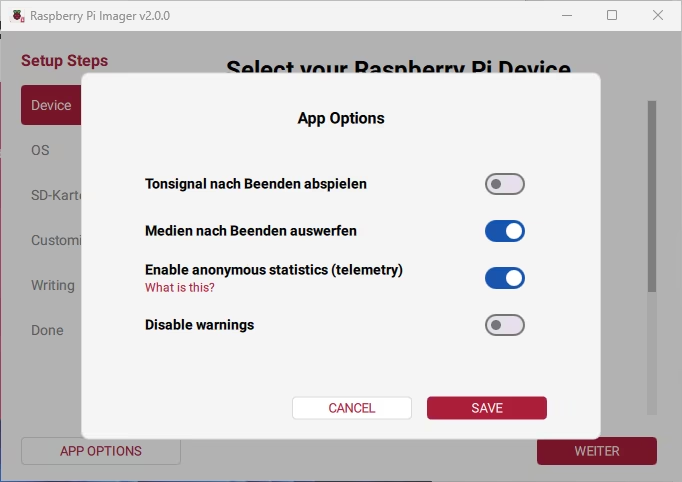

Andererseits ist sie standardmäßig aktiv, was ich in dieser Form fragwürdig finde. Ein fairer Kompromiss wäre: Beim ersten Start nachzufragen. Statt die Nutzer mündig entscheiden zu lassen, müssen sie sich manuell in die Einstellungen (über App Options) begeben und dort Enable anonymous statistics (telemetry) ausschalten. Dieser Dialog demonstriert zudem eindrucksvoll, dass die Übersetzung zwar begonnen hat. Aber noch nicht abgeschlossen ist. Viele Bezeichnungen sind nur auf Englisch verfügbar. An manchen Stellen sieht man eine Mischung, wie in den Einstellungen.

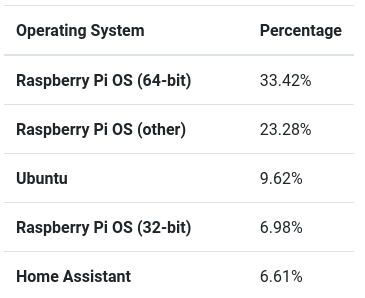

Positiv finde ich: Die aus den gesammelten Daten generierten Statistiken werden weiterhin auf https://rpi-imager-stats.raspberrypi.com/ veröffentlicht. Sie bieten einen interessanten Einblick: Wie zu erwarten, nutzt die Mehrheit von über 82% den Imager auf einem X86-PC. Bei den Sprachen steht US-Englisch auf Platz 1, gefolgt von Deutsch. Das am meisten heruntergeladene Betriebssystemabbild im letzten Monat war das Raspberry Pi OS. Deutlich abgeschlagen kommen Ubuntu und Home Assistant, die es in die Top 5 schaffen.

Solltest du den Imager V2.0 benutzen?

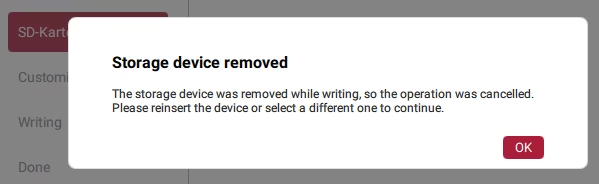

Version 2.0 ist noch nicht stabil veröffentlicht, sondern steht bislang nur als Release Candidate bereit. Im Entwicklungszyklus folgt dies auf Beta. Es soll eine recht stabile Software sein, die alle Funktionen enthält und in der vorherigen Beta-Phase grundsätzlich getestet wurde. Diesen Stand sehe ich beim Imager V2 noch nicht erreicht. Ein paar kleinere Bugs hatte ich oben bereits beschrieben. Doch das größte Problem: Er funktioniert nicht. Zumindest in meiner virtuellen Windows Testumgebung konnte ich kein Image erfolgreich flashen. Für native Tests fehlen noch die GNU/Linux Builds.

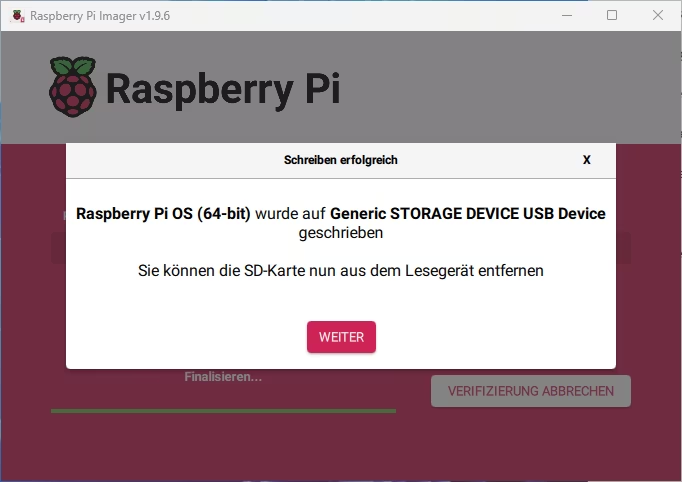

Dass es nicht grundsätzlich an der Virtualisierung zu liegen scheint, bestätigt ein Gegentest mit der vorherigen Hauptversion 1.9.6. Dort lief bereits der erste Versuch vom gleichen 64 Bit Raspberry Pi OS für den Raspberry Pi 5 erfolgreich durch:

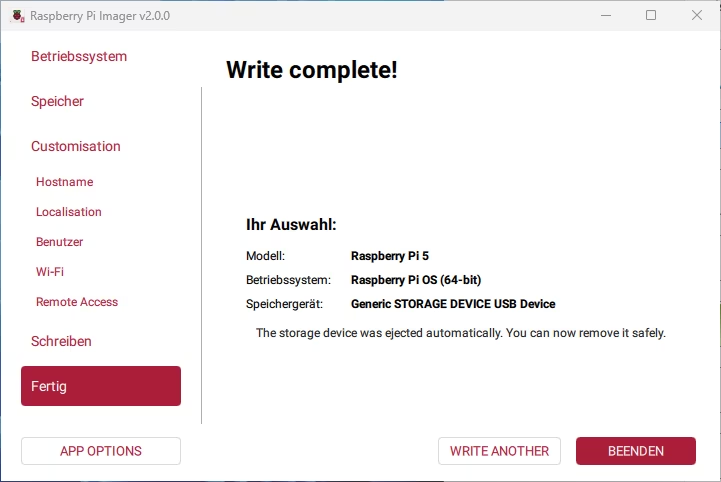

Fairer weise ist der aktuelle V2.0 RC1 vom 01.10.2025 ausdrücklich zum Testen vorgesehen, von der produktiven Nutzung rät man ab. Das Team ruft dazu auf, die Rückmeldungen im Forum zu melden.3 Dies gilt natürlich auch für den am 03.10.2025 veröffentlichten RC2, der einige Fehler behebt und in meinen Tests spürbar stabiler läuft. Dort gelang mir das Flashen erstmals,auch weitere Versuche sind dort nicht mehr abgebrochen:

Kleinere Fehlerkorrekturen und Verbesserungen zeigen sich an weiteren Stellen in RC2. Beispielsweise ist die Übersetzung weiter fortgeschritten, sodass weniger Denglisch auftaucht.

Weitere Verbesserungen

Das Änderungsprotokoll auf GitHub nennt weitere Änderungen und Verbesserungen, ein Auszug:

- Der eingebettete Imager (direkt vom Raspberry Pi aus gestartet) soll nun das Modell automatisch erkennen

- Stabileres Formatieren/Befüllen von Datenträgern unter Windows

- SSH priorisiert SSH-Schlüssel, wenn beide Methoden (Passwort & SSH Schlüssel) in der Vorkonfiguration aktiviert worden sind

- CloudInit Unterstützung für das Raspberry Pi OS

- Diverse kleinere Fehlerkorrekturen

Am interessantesten finde ich CloudInit. Das ist ein Standard, bei dem eine Yaml-Datei sämtliche Einstellungen enthält, die man gerne konfigurieren möchte: Benutzer anlegen, Netzwerkverbindungen konfigurieren, Pakete installieren usw. Bis hin zu Shell-Befehlen für maximale Flexibilität. Zusammen mit Terraform habe ich das vor Jahren bereits genutzt, um automatisiert Virtuelle Maschinen zu erstellen. Damit sind keine selbst erstellten & per Systemd beim ersten Start geladenen Bash-Skripte für derartige Anpassungen mehr nötig. Grundsätzlich ist es eine sinnvolle Idee, diesen Standard auch beim Raspberry Pi OS zu nutzen.

Fazit

Die Veröffentlichung des ersten Release Candidate scheint noch recht früh. GNU/Linux Builds fehlen bislang komplett, diese müsste man händisch kompilieren. Fürs erste ausprobieren reicht die Windows-Version in einer VM. Die vollständig neu gestaltete Oberfläche des Imager V2.0 wird vor allem Anfängern den Einstieg erleichtern. Sie werden nun im Stil eines Assistenten klarer durch die Schritte geführt. Manches läuft noch nicht ganz rund, vereinzelt hinkt er dadurch im Detail seinem Vorgänger hinterher.

Nur wer eine Windows-VM hat, kann ihn ausprobieren. RC2 ist für Tests tauglich. Die Entwicklung schreitet recht schnell voran, sodass offizielle Builds für GNU/Linux bald bereit stehen dürften. Eben so wie die finale Version, welche auf gutem Wege ist, ein würdiger Nachfolger für 1.9 zu werden.