Debian ist eine der ältesten noch aktiv weiterentwickelten GNU/Linux-Distributionen. Dieser Beitrag zeigt dir, was Debian gegenüber anderen Distributionen auszeichnet, ob sie zu dir passt und ob sie sich heutzutage noch lohnt. Außerdem werfen wir einen Blick auf den Einfluss von Debian, der nicht immer direkt erkennbar ist – beispielsweise als Basis des Raspberry Pi OS und damit offiziellen Betriebssystems für den beliebten Einplatinencomputer.

Was ist Debian?

Es handelt sich um eine GNU/Linux-Distribution: Sie verwendet also den Linux-Kernel kombiniert mit dem GNU-System als Grundlage. Die erste Version wurde 1993 als freie Software veröffentlicht. Die Werte freier Software sind der Distribution sehr wichtig. So wichtig, dass die offiziellen Installationsmedien über Jahrzehnte hinweg keine unfreien Komponenten wie z.B. proprietäre Treiber enthielten.

Die Paketverwaltung: Über 64.000 Pakete, vielseitig einsetzbar

Mit dem Advanced Packaging-Tool (kurz APT) bringt Debian seine eigene Paketverwaltung mit. Die Bookworm getaufte Version 12 enthält mehr als 64.400 Softwarepakete. Darunter sind auch Bibliotheken und andere Abhängigkeiten, welche ein durchschnittlicher Anwender nicht direkt „nutzen“ kann. Dennoch ist das eine beachtliche Menge an Software. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man für einen bestimmten Zweck mindestens ein geeignetes Programm in den offiziellen Paketquellen findet.

Debian bezeichnet sich selbst als „das universelle Betriebssystem“. Ein Hauptgrund dafür ist die Vielfalt von Architekturen: 9 Stück werden offiziell von Bookworm (12) unterstützt. Dazu kommen noch mal 9 weitere aktive Portierungen, die inoffiziell von der Community durchgeführt wurden – etwa für RISC-V. Bemerkenswert: Darunter befinden sich auch Architekturen, die eine vergleichsweise geringe Verbreitung aufweisen. Außerdem ist Debian eine der letzten großen Distributionen, welche noch als 32 Bit Variante verfügbar sind. Damit lässt es sich auch auf sehr alter Hardware nutzen.

Die Mindestanforderungen verlangen in jedem Fall einen 1x1GHz Prozessor. Dazu 256 MB Arbeitsspeicher und 4 GB Speicherplatz. Mit Desktopumgebung erhöht sich dies auf 1 GB RAM und 10 GB Speicher, empfohlen werden 2 GB Arbeitsspeicher. In jedem Falle sind diese sehr viel geringer, als die von Microsoft Windows. Insbesondere Windows 11 verlangt neben TPM und SecureBoot auch spezielle Prozessoren – viele PCs können das nicht erfüllen. Eine Analyse unter Millionen von Computern aus Unternehmen zeigt, dass 4 von 10 Rechnern die offiziellen Anforderungen nicht erfüllen. Bei Privatpersonen dürfte dies noch weitaus gravierender sein, da viele Unternehmen ihre Hardware pauschal alle 3-5 Jahre austauschen. In dieser Hinsicht ist Debian weitaus genügsamer und schreibt keine zusätzliche Hardware vor.

Unfreie Firmware in Debian: Friert die Hölle zu?

Mit Debian 12 Bookworm wurde das klare Bekenntnis zu freier Software aufgeweicht: Der Installations-Assistent prüft, ob proprietäre Firmware für das System erforderlich ist. Nur dann wird diese automatisch geladen. Wer das nicht möchte, muss das Laden unfreier Software über einen Schalter ausdrücklich abschalten. Oft wird damit Argumentiert, das System wird einsteigerfreundlicher: Wenn Teile des Systems (meistens WLAN/Bluetooth) nicht funktionieren, weil lediglich proprietäre Treiber zur Verfügung stehen, wird das vor allem Einsteiger frustrieren. Vielen sei zumindest in dem Fall die Funktion wichtiger, als ihre Freiheit. Gegner sehen proprietäre Firmware als Gefahr für ihre Freiheit und möchten diese daher grundsätzlich ausschließen.

Schlussendlich wurden 7 Varianten ausgearbeitet und das Team entschied sich Mitte September 2022 für den beschriebenen Weg, unfreie Firmware automatisch zu laden, falls dies zur Funktion erforderlich ist. Ein Dammbruch, nachdem Debian bis dahin gemäß der eigenen Grundsätze niemals unfreie Software in Debian einbindet. Es existierte lediglich ein Repository für unfreie Software, welches händisch aktiviert werden muss. Wer diese bereits während der Installation nutzen wollte, musste auf inoffizielle Debian-Abbilder zurückgreifen, da dies für die offiziellen abgelehnt wurde. Selbst das hinsichtlich freie Software weniger strenge Ubuntu installiert unfreie Firmware nur durch das aktive Setzen eines Hakens vor der Installation.

Demokratischer Entscheidungsprozess

Diese Entscheidung wurde allerdings nicht eigenmächtig vom „Chefentwickler“ oder anderweitig einseitig getroffen. Debian sieht für solche Fälle „Resolutions“ vor, die von jedem (auch Entwickler oder Sponsoren) gestartet werden können. In jedem Falle erfolgt eine gemeinsame Diskussion, an deren Ende eine demokratische Entscheidung steht. Die demokratische Organisationsstruktur ist in der „Debian-Verfassung“ festgelegt und regelt unter anderem den Ablauf solcher Wahlen.

In diesem Falle war die Mehrheit also der Meinung, dass die automatische Einbindung unfreier Software die bessere Entscheidung ist. Daraus folgte eine Anpassung des Debian-Gesellschaftervertrages. Dabei handelt es sich um eine öffentliche Richtlinie für grundlegende Fragen, wie Debian-Software hergestellt, verbreitet und betreut wird. Sie schloss die verpflichtende Verbindung von proprietärer Software mit Debian aus und musste daher als Folge der Entscheidung angepasst werden. Durch diese Maßnahmen möchte Debian sicherstellen, dass jedes Mitglied in der Gemeinschaft die gleichen Rechte besitzt. Außerdem soll die gezielte Einflussnahme eines einzelnen Unternehmens verhindert werden.

Wer steckt dahinter?

Die Distribution ist stark ehrenamtlich organisiert, nahezu alle mitwirkenden arbeiten freiwillig an der Weiterentwicklung. Hier unterscheidet sich Debian von kommerziell ausgerichteten Distributionen: Hinter Ubuntu beispielsweise steckt das Unternehmen Canonical. Es bietet seine Distribution ebenfalls kostenlos an und verdient Geld mit Unternehmenskunden, die Support oder andere Zusatzleistungen wie längere Updates kostenpflichtig dazu buchen. Hierfür gibt es unter Ubuntu etwa das „Pro“ Abo. Bei Debian ist so etwas nur über Drittanbieter möglich – also unabhängige Systemhäuser beispielsweise, die Erfahrung mit der Distribution besitzen.

Für Unternehmen mag dies ein wichtiger Unterschied sein, da viele gerne Support-Verträge kaufen, um abgesichert zu sein. Privat spielt das hingegen großteils kaum eine Rolle. Manch einer mag ein großes Unternehmen im Hintergrund als Garantie für eine aktive Weiterentwicklung sehen. Das kann funktionieren, wie Ubuntu zeigt – muss es jedoch nicht, da auch Unternehmen sich stärker kommerziell orientieren können, was sich oft zum Nachteil der Nutzer auswirkt. Ein aktuelles Beispiel ist Red Hat mit der Einstellung des freien CentOS-Betriebssystems. Eben so kann ein Unternehmen geschlossen werden. Debian und diverse weitere Distributionen zeigen jedoch auch, dass die Entwicklung nicht zwingend kommerziell laufen muss.

Stabilität über alles

Aktualisierungen werden unregelmäßig ausgespielt, aber gründlich getestet. Von jeder aktiv unterstützten Debian-Version existieren drei Veröffentlichungen:

Unstable

Diese Version bildet den aktuellen Stand der Entwicklung ab. Sie befindet sich im frühesten Stadium. Man bekommt zwar die aktuellste Software, muss aber mit Fehlern rechnen. Unstable wird nicht zur alltäglichen Nutzung empfohlen, hauptsächlich setzen sie Entwickler für Tests ein. Da die Pakete recht aktuell sind, fließen Sicherheitsaktualisierungen schneller ein, als in Testing. Allerdings versorgt das Sicherheitsteam auch Unstable nicht in dem selben Umfang wie Stable.

Man kann es sich wie eine Art Rolling Release Distribution vorstellen, die immer mit der aktuellsten Software versorgt wird, ohne Upgrades. Allerdings ist diese nicht zur produktiven Nutzung gedacht und entsprechend getestet, wie beispielsweise Manjaro. Unstable enthält keine getesteten Pakete zur alltäglichen Nutzung – sondern umgekehrt landen neue Pakete in Unstable, damit sie getestet werden können. Am ehesten lässt sich dieses Konzept mit Arch Linux vergleichen: Neue Software ist direkt verfügbar. Das kann funktionieren, birgt aber das Risiko, dass mal etwas kaputt geht. In diesem Falle muss man sich manuell um die Lösung kümmern – nichts für unerfahrene Einsteiger!

Testing

Enthält aktuellere Pakete, die in Unstable bereits getestet wurden und in der Warteschlange zur Abnahme stehen. Dies ist die Grundlage für die nächste Hauptversion (z.B. Debian 13 nach 12) Wie auf einer Staging-Umgebung kann man hier also schon mit relativ stabiler Software rechnen. Allerdings versorgt das Sicherheitsteam den Testing-Zweig nicht mit Sicherheitsupdates! Auch hier ist der Fokus nicht die alltägliche Nutzung – sondern für abschließende Tests, nachdem grundlegende Fehler bereits in Unstable behoben wurden.

Stable

Wie man am Name erahnen kann, ist das die stabile Version, sie ist zur produktiven Nutzung freigegeben. Durch die umfangreichen Tests gilt sie als sehr stabil und wird daher auch auf Servern gerne eingesetzt. Allerdings wird die Software für eine Version (z.B. Debian 12) bereits in Testing „eingefroren“. Sie enthält danach nur noch Sicherheitsaktualisierungen. Sonstige Updates nur im Ausnahmefall bei schwerwiegenden Fehlern. Üblicherweise erhaltet ihr also keine Fehlerkorrekturen oder gar neue Funktionen, bis eine neue Hauptversion von Debian erscheint. Dies geschieht etwa alle zwei Jahre.

Anfangs ist dies oft kein Problem. Wenn eine Debian-Version aber mal ein paar Monate bzw. ein Jahr oder noch älter ist, kann es unangenehm werden: Fehlerkorrekturen oder neue Funktionen sind ggf. verfügbar, aber erreichen einen nur mehr oder weniger stark verzögert. Dafür gibt es verschiedene Lösungen: Backports portieren neue Pakete aus der nächsten Debian-Version in die Vorherige.

Einen anderen Ansatz verfolgen neuere Paketformate wie Flatpack, AppImages und Snap: Sie versuchen, Anwendersoftware und Betriebssystem mehr voneinander zu trennen. So lassen sich diese Programme eigenständig aktualisieren, ohne auf eine bestimmte Debian-Version angewiesen zu sein. Nebenbei wird die Bindung an eine bestimmte Distributionsfamilie gelöst, da nicht alle das APT-Format einsetzen. Vor allem für Serverdienste sind Container (z.B. Docker) eine verbreitete Alternative.

Upgrades möglich

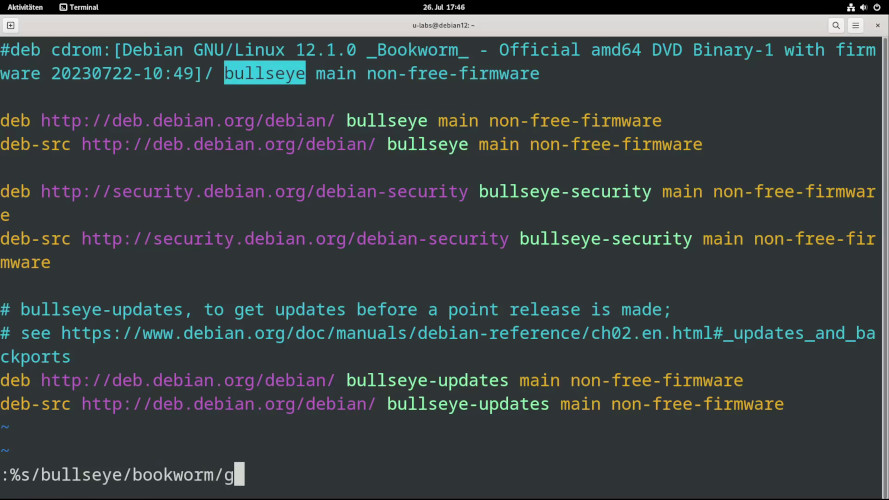

Erscheint eine neue Debian-Installation, muss nicht zwingend eine Neuinstallation erfolgen. Dies erwähne ich deshalb, weil dies nicht bei allen Distributionen eine Selbstverständlichkeit ist: RHEL und alle binärkompatiblen wie Alma, Rocky & co. verlangen eine Neuinstallation. Dafür werden Hauptversionen dort bis zu 10 Jahre unterstützt – bei Debian sind es nur 3, dazu optional 2 Jahre LTS-Pflege durch die Gemeinschaft. Sind diese 3 bzw. 5 Jahre abgelaufen, kann man dafür Debian auf die aktuellste Version upgraden. Im Kern muss man dafür nur die Paketquellen von der Vorgängerversion (z.B. 11) auf die neue (z.B. 12) anpassen, die neuen Paketquellen laden und alle Pakete auf die neueste Version aktualisieren.

Je nach installierter Software sind möglicherweise händische Anpassungen notwendig. Da in einer neuen Debian-Hauptversion auch die Pakete größere Versionssprünge machen können, muss man mit nicht abwärtskompatiblen Änderungen rechnen.

Welche Desktopumgebung darf es sein?

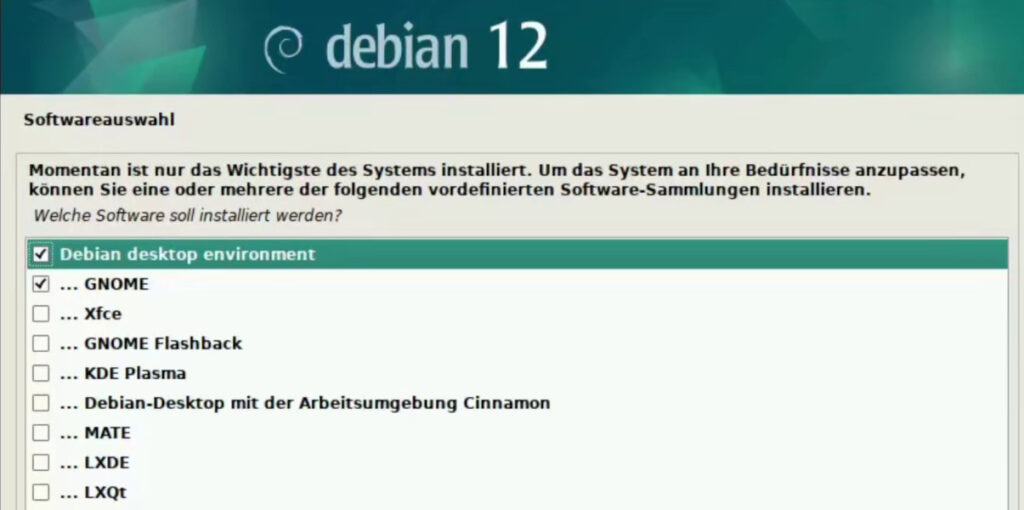

Viele GNU/Linux-Distributionen bieten mehrere Installationsabbilder an, sofern sie verschiedene Desktopumgebungen unterstützen. Unter Ubuntu gibt es sogar eigene Editionen (Flavour genannt): Ubuntu enthält Gnome, Xubuntu Xfce usw. Debian geht einen ganz anderen Weg: Es existiert ein Installationsmedium, das den Nutzer vor der Installation nach seiner bevorzugten Desktopumgebung fragt. Zur Auswahl stehen nicht nur zwei oder drei, sondern alle größeren Desktopumgebungen.

Erwähnenswert ist zudem, dass Debian diese Vanilla ausliefert – also im Orginalzustand. Manche andere Distributionen wie beispielsweise Ubuntu setzen zwar auf Gnome, passen dies jedoch an. Manche mehr, andere weniger stark. Je nach Sichtweise kann das ein Vor- oder Nachteil sein. Wird keine grafische Oberfläche benötigt, lässt sich eine minimale Edition installieren. Dies ist für viele Server sinnvoll und wird von einigen Distributionen dafür angeboten.

Auch an anderer Stelle überlässt Debian einige Entscheidungen dem Nutzer: Beispielsweise fragt der Assistent, ob man einen Proxy oder Spiegelserver für die Paketquellen einrichten möchte. Einerseits ist das positiv im Sinne der Entscheidungsfreiheit. Andererseits erfordert die Installation dadurch die Beantwortung einiger eher technischer Fragen, die wenig erfahrenere Anwender vielleicht nicht auf Anhieb verstehen – vor allem, wenn sie von Windows kommen. Ist es gut, wenn Debian sie ein kleines Stück weit zwingt, sich mit ihrem System auseinanderzusetzen? Oder schlecht, weil Anfänger dadurch GNU/Linux als komplizierter empfinden und abgeschreckt werden? Beides valide Argumente. Debian hat sich jedenfalls für die Wahlfreiheit entschieden.

Die Basis für zahlreiche weitere GNU/Linux-Distributionen

Während eine exakte Berechnung der Marktanteile schwierig ist, zeigen verschiedene Zahlen aber eine klare Tendenz: Debian gehört zu den am meisten verbreitetsten. Unter Webservern liegt Ubuntu mit 33,9% auf dem ersten Platz, gefolgt von Debian mit 16%. Bei Distrowatch steht sie gemessen an der Anzahl an Aufrufen unter allen Distributionen auf Platz 5.

Eine weitere Besonderheit von Debian: Es ist eine komplett eigenständige Distribution, die auf keiner anderen aufbaut. Im Gegenzug nutzen mehr als 120 andere Debian als Basis. Am bekanntesten ist wohl das seit 2004 existierende Ubuntu mit seinen zahlreichen Ablegern für verschiedene Desktop-Umgebungen. Aber auch Pop! OS, Zorin OS, elementary OS, Kali Linux, deepin, Proxmox und Armbian sind weitere Beispiele für Distributionen, die eine recht hohe Verbreitung genießen und der eine oder andere sicher zumindest schon mal gehört hat.

Noch bekannter dürfte das Raspberry Pi OS sein: Es basiert ebenfalls auf Debian und hat sich als solide Basis bewährt, da es viele Pakete für die ARM-Architektur des Pi anbietet. Wer Debian bereits auf dem Desktop oder Server genutzt hat, findet sich dort schnell zurecht – man kann überwiegend die gleiche Software identisch verwenden. Als offizielles Betriebssystem für den Raspberry Pi hat es Debian geschafft, eine neue Nutzerbasis zu gewinnen, die zuvor noch wenige Berührungspunkte mit GNU/Linux hatte.

Fazit

Debian wird seit über 30 Jahren aktiv gepflegt. Durch die Stabilität und Unterstützung vieler Prozessorarchitekturen hat es sich einen Namen gemacht. Viele nutzen es direkt, noch mehr wohl indirekt über eine der über 100 Distributionen, die darauf aufbauen. Manche davon haben eine höhere Verbreitung erreicht, als das „Original“. Debian ist damit ein wichtiger Bestandteil der GNU/Linux-Ökosystems geworden und ist auch heutzutage noch relevant – sogar mehr denn je.

Während die Stabilität auf Servern von vielen geschätzt wird, führt sie auf dem Desktop nach einiger Zeit zu veralteter Software. Dies lässt sich bei Bedarf aber mit verschiedenen neueren Technologien lösen, ohne die Distribution komplett wechseln zu müssen. Ansonsten liegen Kritikpunkte eher im Detail. Zwar wurde die Freiheit der Nutzer jüngst durch die Integration unfreier Firmware ein Stück weit eingeschränkt. Allerdings ist dies auch eine pragmatische Entscheidung, damit Debian bei vielen Nutzern und v.a. Einsteigern besseren Anklang findet. Dass der Distribution trotz dieser drastischen Entscheidung die Freiheit der Nutzer weiterhin wichtig ist, zeigt sich an anderen Stellen. Beispielsweise den umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten. Wer proprietärer Firmware gänzlich ablehnt, kann diese über einen Boot-Parameter immerhin noch abschalten.