Diese GNU/Linux-Distribution sieht auf den ersten Blick nach einem neuen Windows aus: ZorinOS verspricht neben einem ansprechenden Design eine ähnliche Bedienung, wie bei den proprietären Betriebssystemen Windows & MacOS. Darüber hinaus soll es schneller, sicherer, mächtiger sein und die Privatsphäre des Nutzers achten. Das sind viele Versprechen – ich habe die aktuellste Version 17.1 der Distribution auf zwei Geräten ausprobiert, nachdem ich ZorinOS 15 bereits vor Jahren auf einem Notebook genutzt habe.

Was ist ZorinOS?

ZorinOS wurde 2008 in Irland gegründet. Die GNU/Linux-Distribution feierte am 01. Juli 2024 Geburtstag: 15 Kerzen standen auf der Torte.1 Sie setzt den Fokus auf Geschwindigkeit, Sicherheit, Funktionalität und Privatsphäre.2 Damit werden explizit Nutzer von proprietären Betriebssystemen wie Windows oder MacOS angesprochen – ihnen möchte man die Freiheit sowie Kontrolle über das digitale Leben zurück geben.

Darin werden beide zunehmend schlechter: Insbesondere Microsoft hat mit Windows 10 damit begonnen, immer größere Datenmengen über die Nutzer zu sammeln. Der Nachfolger Windows 11 eskaliert dies auf eine neue Stufe, nachdem lokale Konten künstlich entfernt werden. Wer Microsofts Cloud nutzt, sorgt nicht nur für mehr und eindeutig noch besser identifizierbare Daten. Zusätzlich macht er sich stark vom Konzern abhängig. Wird das Konto gesperrt (was häufiger durch Willkür geschieht), ist selbst der Computer unbrauchbar – obwohl er ohne Cloudzwang funktionieren würde.

GNU/Linux ist laut Gründern dafür die ideale Grundlage. Das größte Problem sehen sie allerdings darin, dass diese Betriebssysteme von Entwicklern für Entwickler geschaffen wurden – aus Sicht eines durchschnittlichen Anwenders nicht nutzerfreundlich genug. Das soll durch eine neue Distribution geändert werden, die sich auf die Bedürfnisse von regulären Nutzern konzentriert. Laut eigenen Aussagen stammen 78% der ZorinOS 17 Downloads von Windows & Linux, das Ziel scheint durchaus aufzugehen.

Installation

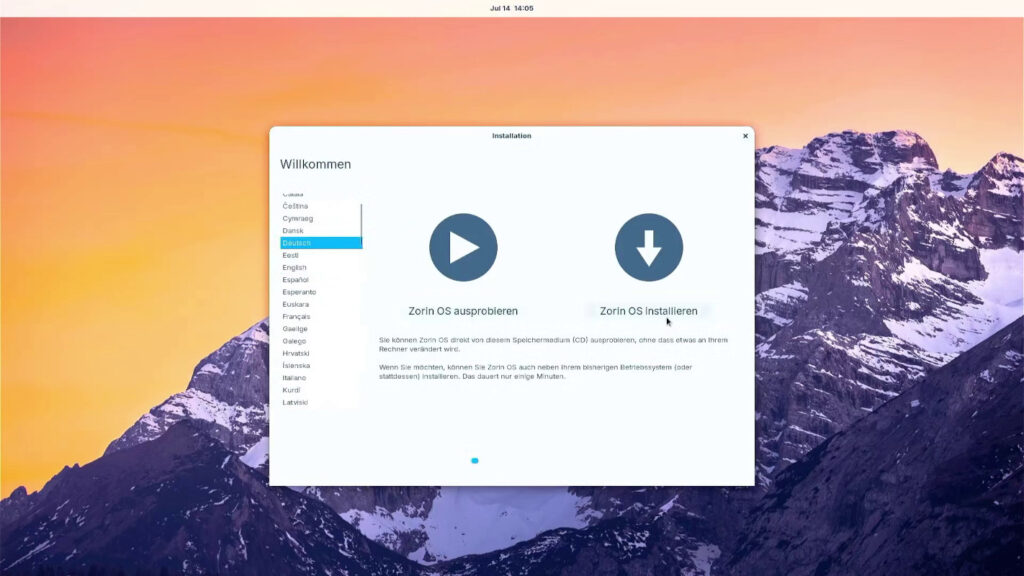

Wie unter GNU/Linux üblich, kann man ZorinOS 17 als Live-Betriebssystem ohne Installation ausprobieren. Allerdings mit Einschränkungen – etwa sind keine dauerhaften Änderungen möglich. Für einen ersten Blick bietet sich das an. Wer es im Alltag verwenden möchte, fährt mit der persistenten Installation besser. Als Mindestvoraussetzung werden ein Prozessor mit zwei Kernen (1GHz Takt), 1,5 GB Arbeitsspeicher, 15 GB Speicher (Core, 40 GB für Pro) und ein Bildschirm mit 1024 x 768 Auflösung genannt.3 Das liegt über den Anforderungen von Ubuntu,4 ist jedoch für ein Desktop-System überschaubar. Die meisten Computer der letzten ca. 15 Jahre sollten diese laut eigener Aussage erfüllen.

Der grafische Assistent erinnert stark an Ubuntu: Die verbreitete Distribution dient als Unterbau. Die Bedienung unterscheidet sich funktionell nicht, lediglich das Design wurde optisch angepasst. Wie bei Ubuntu lässt sich das Betriebssystem mit wenigen Klicks installieren.

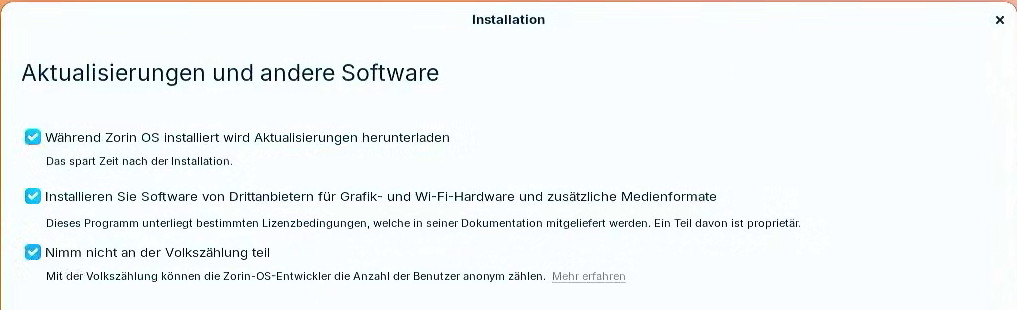

Ein kleines Detail fällt hierbei auf: ZorinOS sammelt Statistiken zur Anzahl der Nutzer – in der deutschen Fassung mit Volkszählung übersetzt. Statt eines Opt-in handelt es sich dabei um ein Opt-out. Der Haken ist standardmäßig nicht gesetzt, wodurch man der Übermittlung zustimmt. Erst das händische anklicken schaltet die Datenübermittlung aus – wenig nutzerfreundlich. Immerhin sollen die Daten anonym erfasst werden.

Liebe fürs Detail

An mehreren Stellen fällt auf, dass man sich Gedanken gemacht hat, wie Nutzer proprietärer Systeme abgeholt werden können. Das fängt mit der „Tour“ an, die beim ersten Start in 7 bzw. 8 Schritten die wichtigsten Funktionen hervorhebt. Ich habe ZorinOS auf einem älteren Mini-PC sowie einer Virtuellen Maschine getestet. In der VM erscheint ein zusätzlicher Schritt und bietet die Installation der VirtualBox Gasterweiterung an. Eine sehr sinnvolle Idee, da dies nicht nur die Leistung verbessern kann. Sie stellt auch einige Komfortfunktionen bereit, darunter z.B. höhere Bildschirmauflösungen oder das Freigeben der Zwischenablage.

Sicherlich dürfte die Mehrheit der Nutzer (insbesondere in der angesprochenen Zielgruppe) keine VM nutzen. Dennoch ist dies Hilfreich für Einsteiger mit weniger Erfahrung. Um so bedauerlicher, dass zumindest die Installation der Gasterweiterung in meinem Test nicht vollständig funktioniert hat. Zwar wurde das Paket torin-virtualbox-guest-additions installiert, doch die geteilte Zwischenablage ließ auf sich warten.

Die Intention dahinter ist dagegen auf dem richtigen Weg. Eben so wie beispielsweise eine Hilfeseite, auf der GNU/Linux Alternativen zu verbreiteten Windows-Programmen aufgelistet werden.5

Technische Aspekte

Technisch baut die aus Irland stammende GNU/Linux-Distribution auf Ubuntu 22.04 LTS auf, welches im April 2022 erschienen ist.6 Von Seiten Ubuntu wird es bis 2027 mit Aktualisierungen versorgt, dies ist daher auch hier die Grenze. ZorinOS 16 setzt auf Ubuntu 20 LTS, der Vorgänger auf 18 LTS. Das sorgt für Stabilität, allerdings – wie bei Ubuntu auch – für schnell veraltete Software. In Zeiten von Flatpak, Snap und AppImage muss das bei der Anwendersoftware nicht zwingend ein Problem sein.

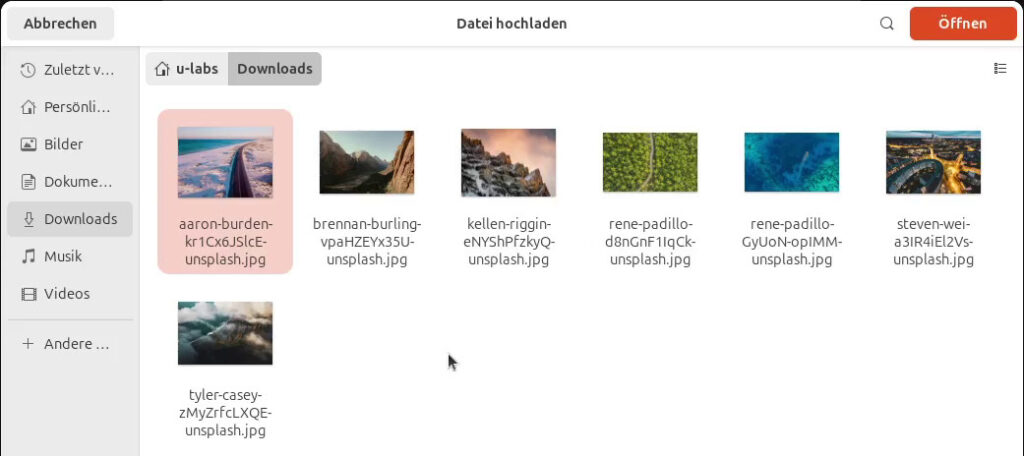

Allerdings hat es durchaus seine Nachteile, vor allem bei den Bestandteilen des Betriebssystems. Als Desktopumgebung wird auf Gnome gesetzt. Allerdings noch in Version 43 – wir sind derzeit bei Gnome 46 (vorgestellt im März 2024).7 Die Nachfolgeversionen enthalten eine Reihe an Verbesserungen, u.a. in der Leistung und führt neue Anwendungen ein.8 Beispielsweise zeigt der Dateiauswahldialog für Uploads seit Gnome 44 eine Vorschau von Bildern an.9 Einzeln gesehen mögen all das keine Killer-Funktionen sein. Dennoch erleichtern sie den Alltag. Darauf müssen ZorinOS-Nutzer zwar nicht verzichten. Aber noch länger warten, als Ubuntu-Nutzer ohnehin bereits: Dort erscheint alle 6 Monate eine neue Version. Neue LTS-Veröffentlichungen stehen erst im 2-Jahres Takt zur Verfügung.10

Bedienung und Aussehen

Obwohl ZorinOS auf das Gnome von Ubuntu setzt, ist davon nicht mehr viel wieder zu erkennen: Der Desktop hat eine Taskleiste bekommen, inklusive Startmenü. Es gruppiert die installierten Programme in Kategorien, ähnlich wie man es beispielsweise vom Raspberry Pi OS her kennt. Wer das nicht möchte, kann Alle Anwendungen verwenden oder die Suche links unten verwenden. Wie bei Microsoft Windows durchsucht das Startmenü eine Reihe an Quellen: Lokale Dateien, Programme und sämtliche Softwarequellen von Gnome Software. Wer beispielsweise nach Visual Studio Code sucht (standardmäßig nicht installiert), erhält als Treffer die Einträge des Software Centers. Darüber lässt es sich bei Bedarf nachinstallieren. Unverständlicherweise erhält man nach dem Anklicken eines Treffers im Startmenü eine Benachrichtigung, das Software Center sei bereit. Geöffnet werden muss es per Hand mit einem weiteren Klick. Die Gruppen und Einträge lassen sich mit dem Werkzeug Hauptmenü anpassen.

Im rechten Bereich finden sich Ordner aus den Bibliotheken, das Software-Center, die Gnome-Einstellung sowie Zorin Appearance. Letzteres ist eine Ergänzung von ZorinOS, die vier grundsätzliche Erscheinungsbilder bietet: Startmenü mit gruppierten Taskleisten-Elementen sowie einzelnen Fenstern. Ersteres entspricht dem Standard von Windows (seit Windows 7) sowie ZorinOS. Zweiteres ist die klassische Ansicht von Windows XP und älter, die allerdings unter Power-Nutzern bis heute beliebt ist. Wer mehrere Fenster des gleichen Programms geöffnet hat, kann damit effizienter wechseln.

Die zwei Varianten in der unteren Reihe stammen von Gnome: Wahlweise die Auflistung aller installierten Anwendungen als kleine Symbole. Oder sämtliche geöffnete Fenster. Sie dürften Windows-Nutzern unbekannt sein, können jedoch für Gnome-Fans eine Alternative sein.

Unter Thema lässt sich die Primärfarbe (standardmäßig blau) umstellen. Auch ein dunkles Erscheinungsbild ist möglich: Entweder konstant oder abhängig von der Tageszeit. Desktop-Symbole wie Papierkorb oder eingehängte Datenträger lassen sich aktivieren. Dies als Standard zu setzen, hätte Umsteigern sicher gut getan. Generell erlaubt der Desktop einige Anpassungen, von denen Windows viele ebenfalls angeboten hat – bis die Einschränkungen durch Windows 11 kamen. Ein Teil geht sogar darüber hinaus: Etwa lässt sich die Transparenz oder Dicke der Taskleiste einstellen. Gnome

Softwareangebot

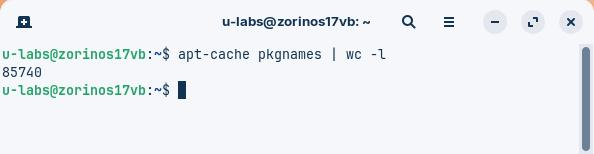

Ubuntu ist nicht zuletzt deswegen eine beliebte Basis, weil die Paketquellen der wiederum auf Debian aufbauenden Distribution reichlich mit Programmen gefüllt sind. Daraus sind einige nützliche Standard-Programme vorinstalliert: Das freie Büro-Paket Libre Office (vergleichbar mit Microsoft Office), der E-Mail Client Evolution (MS Outlook) mit einem Kalender sowie einige Werkzeuge, die man von Ubuntu her kennt (z.B. zur Analyse des auf Laufwerken belegten Speicherplatzes). Sicherlich wird man manches nicht brauchen, wie etwa die Wetter-Anwendung. Oder auch das Werkzeug zum Brennen von CDs/DVDs. Bloatware, wovon Windows inzwischen mehr als überfüllt ist, sucht man vergeblich. Als Browser kommt Mozilla Firefox zum Einsatz. Aus Nutzersicht ist das wünschenswert, wenn man sich nicht am fragwürdigen Quasi-Monopol von Googles Chrome beteiligen möchte.

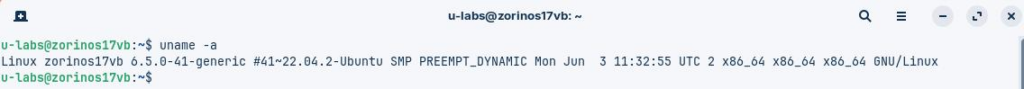

Zusätzlich betreibt ZorinOS eigene Paketquellen für bestimmte Programme. Außerdem wird ein aktuellerer Kernel verteilt: Ubuntu 22.04 erschien mit Linux 5.15, auf ZorinOS läuft derzeit Linux 6.5. Wahrscheinlich wurde er durch den HWE-Kernel ersetzt. Darüber ist es möglich, Ubuntu mit dem Kernel der nächsten LTS-Version zu betreiben. Das ist sinnvoll, um Unterstützung für aktuellere Hardware zu erhalten – schließlich ist der ursprüngliche 5.15 GA-Kernel von 2021.

Softwareauswahl

Je nach Bedarf bleiben dennoch manche Wünsche offen. Insbesondere bei LTS-Distributionen kommt das Alter dazu: 2024 ist die Software bereits zwei Jahre alt. Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, dass beispielsweise neue Funktionen fehlen. Abhängig vom Anwendungsfall können diese benötigt werden oder zumindest einen Mehrwert bieten.

Hilfreich ist daher die Integration weiterer Quellen im Software Center: Neben Flatpak sind auch Snaps enthalten. Hier geht ZorinOS sogar über neue Ubuntu-Versionen hinaus. Dort entschied man, es ab Ubuntu 23.04 nicht mehr standardmäßig auszuliefern.11 ZorinOS dagegen ist kein offizieller Ableger und damit nicht an die Entscheidung von Canonical gebunden. Sie haben derzeit keine Pläne, ebenfalls Flatpak zu entfernen.12 Das halte ich für eine sinnvolle Entscheidung.

Durch die umfangreichen Quellen lassen sich eine Reihe an beliebten Programmen installieren: Spotify, VLC-Player, VS Code, Nextcloud, Chromium Discord, und viele weitere. Für Anfänger dürfte das eine Erleichterung sein – Sie müssen sich in vielen Fällen gar nicht damit beschäftigen, in welchem Format ein gewünschtes Programm verfügbar ist. Ihnen werden die Ergebnisse gebündelt angezeigt. Der große Vorteil von Snap & Flatpak ist ihre Unabhängigkeit von Betriebssystem. Ihr Ökosystem wächst zudem.

Ressourcenverbrauch

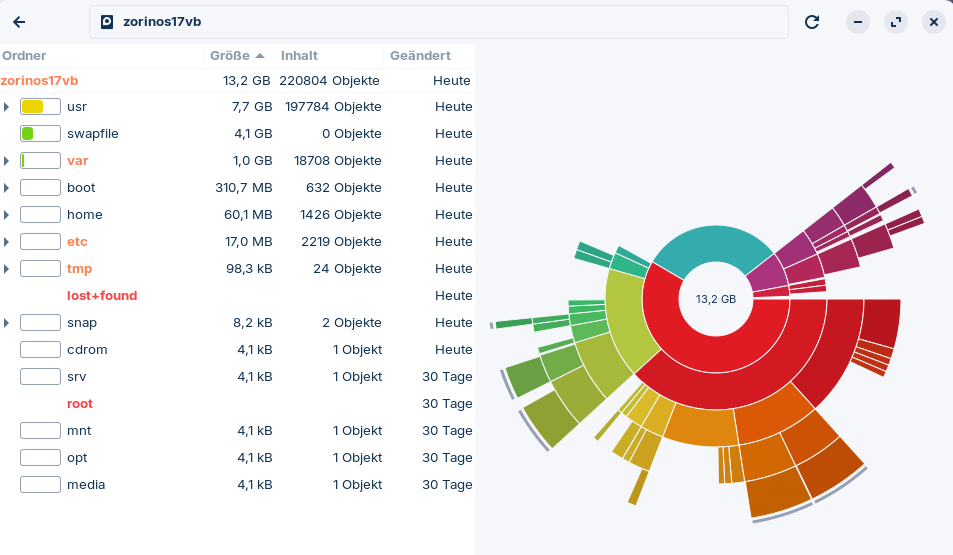

Frisch installiert inklusive aller Aktualisierungen belegt das System fast genau 1 GB (1.007 MB) an Arbeitsspeicher und 13 GB auf der SSD. Hier sei auf das Programm Festplattenbelegungsanalyse hingewiesen: Es zeigt euch in verschiedenen Darstellungsarten an, welche Ordner am meisten Speicherplatz belegen.

Damit ist es sicher nicht die sparsamste Distribution. Die Erwartung ist bei Gnome allerdings zum einen ohnehin unrealistisch, schließlich war die Desktopumgebung noch nie auf sehr geringen Ressourcenbedarf optimiert. Darüber hinaus dürfte es für die meisten Systeme, die man im Alltag nutzen möchte, verschmerzbar sein. Selbst auf älteren Computern im Bereich von 10 Jahren und mehr läuft es flüssig. Sogar Windows 11 wäre dort nutzbar, wenn Microsoft diese (und deutlich neuere) Systeme nicht mit Gewalt künstlich ausschließen würde.

Mit gestartetem Firefox, in dem drei Webseiten geöffnet sind, genehmigt sich das System 1,8 GB Arbeitsspeicher. Selbst mit 4 GB Arbeitsspeicher lässt sich das Betriebssystem für einfache Tätigkeiten nutzen, bei dem wenig Programme bzw. Browsertabs geöffnet sind. Für noch ältere Systeme jenseits der ZorinOS-Anforderungen gibt es deutlich schlankere GNU/Linux-Distributionen, die mehr heraus holen können. Im Alltag dürften die wenigsten mit PCs unterwegs sein, die ein paar hundert MB mehr Arbeitsspeicher vor ernste Herausforderungen stellt.

ZorinOS Pro: Muss man für das Betriebssystem bezahlen?

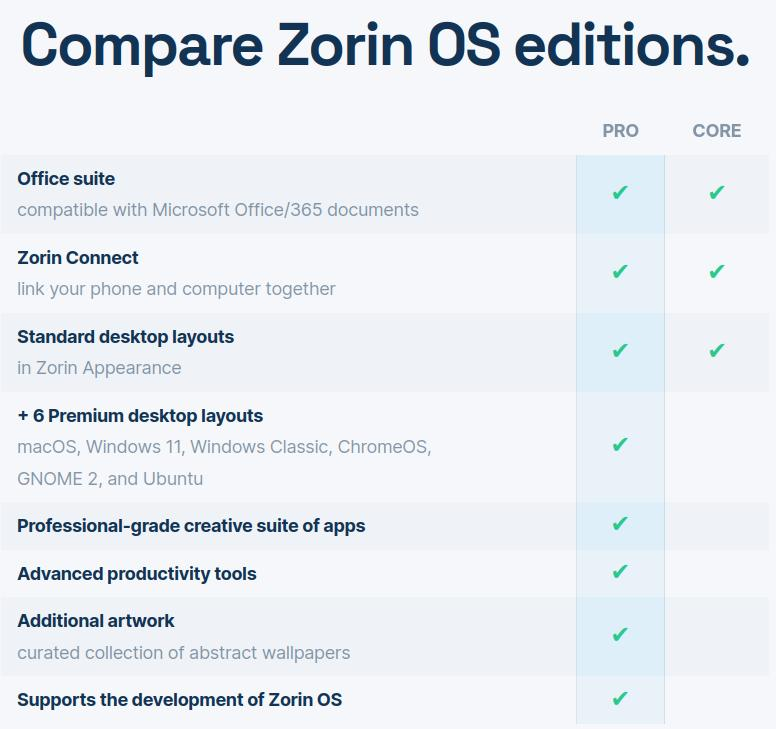

Vor dem Herunterladen hat man die Wahl zwischen ZorinOS Pro, Core und Education.13 Die kostenpflichtige Pro-Edition wird zwar als erstes angezeigt, doch Core und Education sind kostenfrei. Erstere richtet sich an Standard-Nutzer. Education unterscheidet sich nur durch zwei Details: Wie der Name vermuten lässt, enthält sie zusätzliche Programme, welche sich an Schüler und Studenten richten. Darüber hinaus ist Zorin Connect nicht vorinstalliert. Damit lassen sich Mobilgeräte mit dem PC/Laptop verbinden, es basiert auf KDE Connect.

Pro kostet einmalig 47,99€ und bietet dafür zusätzliche Designs, die beispielsweise an Apples MacOS oder ChromeOS angelehnt sind. Darüber hinaus wird mit zahlreichen weiteren Programmpaketen geworben: Kreative Software, Produktivitätstools sowie Hintergrundbilder.14 Die Nennung von Blender zeigt, dass wohl primär freie/quelloffene Programme in den Bündeln enthalten sind. Der Vergleich mit teurer proprietärer Software wie Adobe Premiere Pro (47,99€ gegen über 5.000€) kann man als überzogen ansehen – insbesondere, weil Programme wie Blender nicht exklusiv von ZorinOS stammen. Sie lassen sich unter Ubuntu sowie vielen weiteren Distributionen kostenfrei nachinstallieren.

Mit der „Pro“ Edition kauft man das Gesamtpaket und – das dürfte wohl im Fokus stehen – unterstützt die Entwicklung. Wer das mit kleineren Beträgen machen möchte, findet rechts unten alternativ einen Donate Knopf. Auch wenn die Vermarktung diskutabel ist: Grundsätzlich leben quelloffene sowie freie Software-Projekte eben so im Kapitalismus, wie du und ich. Die Infrastruktur, angestellte Entwickler usw. müssen bezahlt werden. Daher sehe ich es legitim, wenn solche Projekte Geld verlangen oder um Spenden bitten. Wer es nützlich findet oder nutzt, sollte über Unterstützung nachdenken. Das müssen keine Unsummen sein – wenn viele mitmachen, können wenige Euro des Einzelnen viel bewirken.

Die Stadt Vicenza (Italien) setzt auf ZorinOS

Das Konzept kann auch die Verwaltung von Städten überzeugen. So startete die rund 113.000 Einwohner große Stadt Vicenza im Jahre 2016 ein Pilotprogramm. Der Wechsel vom proprietären Microsoft Windows auf eine quelloffene GNU/Linux-Distribution war beschlossene Sache und man entschied sich dabei für ZorinOS. Insgesamt geht es dabei um 700 PCs für 895 Mitarbeiter. Vorangegangen war dem ein kleines Projekt in einer Schule, die 2015 für Microsoft Windows neue Computer hätten kaufen müssen. Ein Elternteil stellte freiwillig 40 PCs auf ZorinOS um, wodurch diese weiter betrieben werden konnten.15

Dabei wurde ZorinOS nicht nur als Plan B Alternative betrachtet, im Gegenteil: Die GNU/Linux-Distribution wurde von den Nutzern sehr positiv beurteilt. Beispielsweise lobte man die an Windows angelehnte grafische Oberfläche sowie Geschwindigkeit. Ein Teil der PCs musste zwar auf Windows bleiben, um bestimmte Legacy-Anwendungsfälle weiter zu betreiben. Dennoch konnten viele Systeme erfolgreich umgestellt werden und sparen alleine 300€ an Microsoft-Lizenzen pro Gerät. Dazu kommen Ersparnisse durch Hardware, die unter dem genügsameren ZorinOS 30-40% länger nutzbar ist. Das Einsparen von Kosten sei jedoch nicht der primäre Grund. Es gehe um eine bessere Leistung, effizientes Arbeiten, Sicherheit und eine politische sowie ethische Entscheidung. Im Gegensatz zu vielen deutschen Behörden wird die Abhängigkeit zu proprietären Microsoft-Produkten kritisch gesehen. Daher soll im Rahmen der Möglichkeiten maximal auf quelloffene Software gesetzt werden.16

Datenschutz

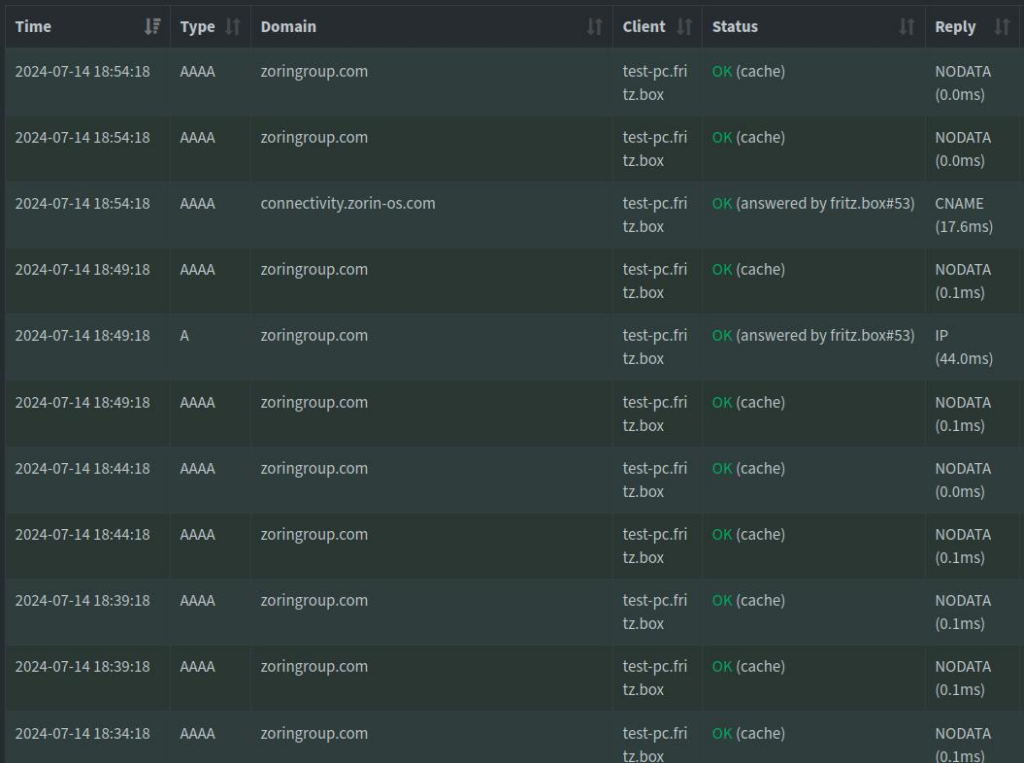

Schaut man in das Protokoll des DNS-Servers, wird alle 5 Minuten zoringroup.com angefragt. Dazu unregelmäßig connectivity.zorin-os.com. Während letzteres offensichtlich zur Prüfung der Internetverbindung dient, bleibt zoringroup.com rätselhaft. Zwar handelt es sich dabei um eine zum Projekt gehörende Domain. Doch nachdem ich die Teilnahme an der Volkszählung abgelehnt habe, sollten nur technisch notwendige Verbindungen aufgenommen werden. Nachdem der Verbindungstest bereits unter einer anderen Domain läuft, sehe ich keinen Grund dafür.

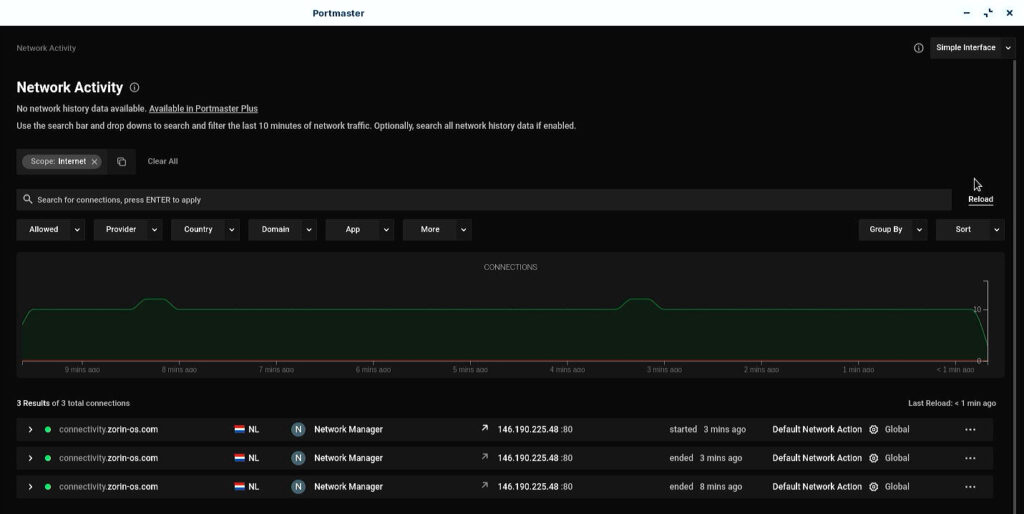

Eine ähnliche Entdeckung wurde bereits im September 2023 von einem anderen Nutzer gemeldet.17 Das ZorinOS-Team konnten dies nicht nachvollziehen, im Code würde es keine Pings an zoringroup.com geben. Man solle daher lokal Analysieren, welcher Prozess diese Anfragen sendet. Ich habe dies mit Portmaster getestet: In der Tat taucht dort selbst bei längerer Beobachtung im Leerlauf auf einem frisch installierten System lediglich die Verbindungsprüfung auf.

Bei genauerer Prüfung des PiHole-Protokolls hingegen gibt es Unstimmigkeiten. So soll der ZorinOS-Client beispielsweise Webseiten aufgerufen haben, die er definitiv nicht angefragt hat – andere PCs im Netzwerk hingegen schon. Diese heißen aber nicht „Test-PC“, obwohl PiHole sie diesem Host zuordnet. Offensichtlich scheint das Problem bei der Zuordnung von PiHole zu liegen. Nach der Installation von Portmaster verschwanden die Anfragen. Das ist zunächst erwartbar, da die Software über ihr Secure DNS Modul automatisch sämtliche DNS-Anfragen verschlüsselt über einen ausgewählten Anbieter sendet.18 Selbst wenn deren Server durch den lokalen DNS-Server ersetzt werden.

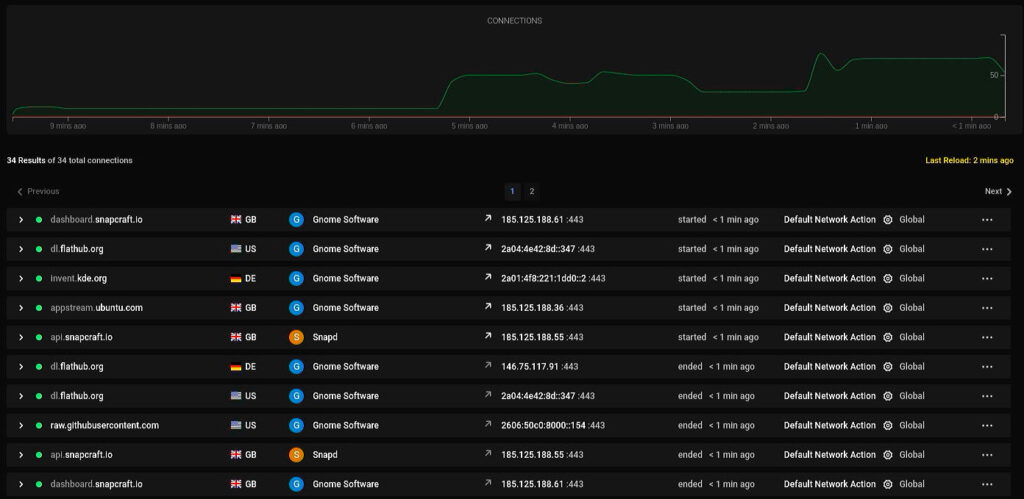

Im Leerlauf ist ZorinOS sehr sparsam, sieht man vom unschönen Opt-out bei der Installation ab. Allerdings wird bei Suchen im Startmenü geprüft, ob passende Software zu den Begriffen existiert. Dafür fragt Gnome Software gleich eine Reihe an Quellen ab.

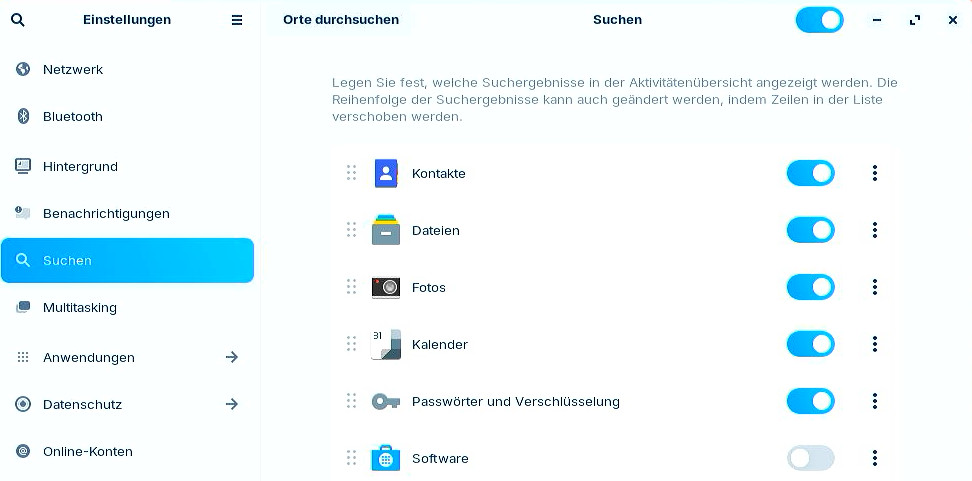

Das kann man aus Datenschutzsicht bedenklich finden. Zumindest erfahrenere Nutzer dürften es bevorzugen, die Suche auf ihren lokalen PC zu beschränken und im Falle von Software gezielt im Software Center zu suchen. In den Einstellungen unter Suchen genügt es, dafür den Schalter bei Software abzuschalten.

Fazit

Zwar erfindet ZorinOS das Rad nicht gänzlich neu – an Windows angelehnte Designs gibt es schon lange für verschiedene Desktopumgebungen. Allerdings ist die Konsistenz und Detailtiefe beeindruckend. Sie schnüren ansehnliche Designs zusammen mit einigen nützlichen Ergänzungen zu einem Paket. Das bietet Ein- und Umsteigern eine optisch ansprechende Basis, die sich in der Bedienung sehr am proprietären Marktführer Microsoft orientiert. Das beherrscht die Distribution sehr gut und dürfe so manchen überzeugen, dem Aufbau oder Design anderer GNU/Linux-Betriebssysteme weniger zusagen. Von Überwachung oder gar Gängelung halten sich die Macher stark entfernt und bieten damit ebenfalls einen Mehrwert gegenüber Windows.

Der größte potenzielle Nachteil dürfte in der alten Basis liegen – ein Wechsel von LTS auf die regulären Versionen von Ubuntu würde dem Projekt gut tun. Für viele alltägliche Szenarien (Surfen, E-Mail usw) reicht das zwar, sodass ZorinOS hier eine Empfehlung verdient. Wer jedoch sehr aktuelle Hardware besitzt oder gar spielen möchte, hat es hier schon durch die älteren proprietären Treiber schwerer. Zwar geht ZorinOS durch den HWE-Kernel schon mal einen Schritt in die richtige Richtung. Dennoch können das andere Distributionen noch besser. Dort muss man allerdings zumindest ein Stück weit an der die schönen, an Windows angelegten Oberfläche Abstriche hinnehmen.

Auch wenn ZorinOS (noch?) nicht perfekt ist, macht es vieles richtig – das baut Brücken für Um- und Einsteiger. Einen Vorteil hat die LTS-Basis: Das System kann viele Jahre ohne Upgrades genutzt werden. Das dürfte sicher einige Alltagsnutzer ansprechen. Insbesondere jene, die Microsofts Gängelungen und Zwänge nicht mehr ertragen können oder wollen. Außerdem haben die Macher mit dem 15-Jährigen Jubiläum bewiesen, keine Eintagsfliege zu sein. Freuen wir uns auf viele weitere Jahre, in denen die Distribution das GNU/Linux-Ökosystem hoffentlich weiter bereichern wird.

Quellen

- https://blog.zorin.com/2024/07/01/celebrating-15-years-of-zorin-os/ ↩︎

- https://zorin.com/os/ ↩︎

- https://help.zorin.com/docs/getting-started/system-requirements/ ↩︎

- https://ubuntu.com/server/docs/system-requirements ↩︎

- https://help.zorin.com/docs/apps-games/alternatives-to-windows-apps/ ↩︎

- https://canonical.com/blog/ubuntu-22-04-lts-released ↩︎

- https://release.gnome.org/46/ ↩︎

- https://www.debugpoint.com/gnome-44/#2_Image_preview_in_the_native_file_picker ↩︎

- https://release.gnome.org/44/ ↩︎

- https://wiki.ubuntuusers.de/Long_Term_Support/ ↩︎

- https://9to5linux.com/canonical-future-ubuntu-releases-wont-support-flatpak-by-default ↩︎

- https://forum.zorin.com/t/flatpak-future-on-zorinos/25382/25 ↩︎

- https://zorin.com/os/download/ ↩︎

- https://zorin.com/os/pro/ ↩︎

- https://blog.zorin.com/2016/04/29/the-city-of-vicenza-is-choosing-zorin-os/ ↩︎

- https://www.derstandard.at/story/2000055516173/linux-statt-windows-vicenza-ist-das-neue-muenchen ↩︎

- https://forum.zorin.com/t/zoringroup-com-being-contacted-roughly-every-five-minutes/29773 ↩︎

- https://wiki.safing.io/en/Portmaster/App/DNSConfiguration ↩︎