Im vorherigen Beitrag habe ich getestet, ob ein Raspberry Pi 4 mit Manjaro als Desktop-Ersatz taugt. Doch wie sieht es mit dem offiziellen Raspberry Pi OS aus? Dieses Betriebssystem wurde ja schließlich speziell für den Pi entwickelt. Daher führe ich den Test hier mit dem RPI OS 11 aus. Neben reinem Interesse geht es Hauptsächlich um Platz- und Stromersparnis. Weitere Details habe ich im zuvor erwähnten ersten Teil zu Manjaro ausgeführt.

Installation

Die Installation hatte ich bereits in mehreren Beiträgen auf verschiedene Arten gezeigt:

- Raspberry Pi Einstieg: Das benötigst du

- Grafische Einrichtung des Raspberry Pi OS mit angeschlossenem Bildschirm

- Neue Beta-Funktion des Bootloaders: Raspberry Pi OS direkt ohne zusätzlichen PC/Laptop installieren

- Raspberry Pi OS ohne Monitor installieren (Lite)

- Grafische Oberfläche (Desktopumgebung) nachinstallieren

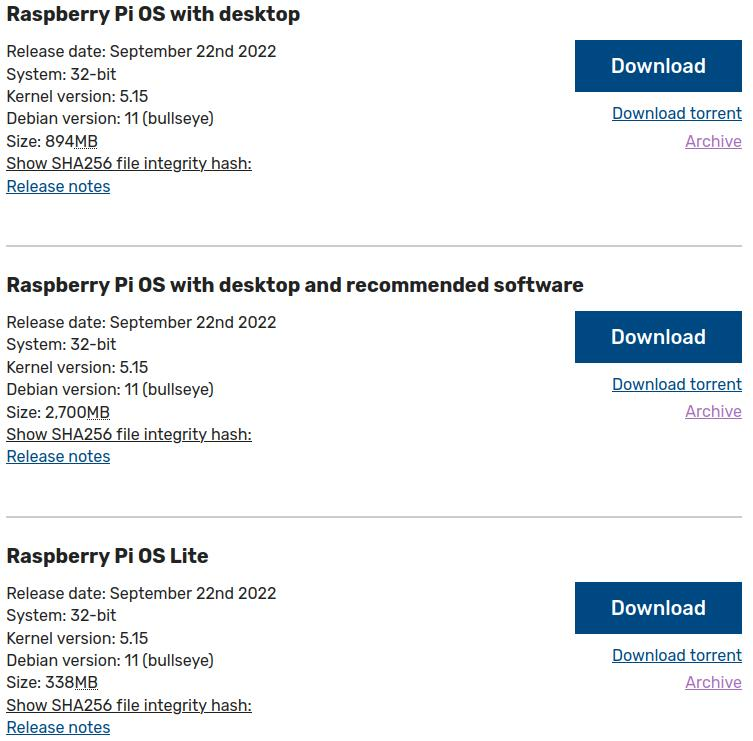

Das Raspberry Pi OS und seine Desktopumgebung Pixel (LXDE)

Beim Raspberry Pi OS (früher Raspbian) handelt es sich um das offizielle Betriebssystem für den Pi: Es basiert auf Debian und wurde auf die Besonderheiten des Einplatinencomputers angepasst. Das Raspberry Pi OS steht in drei Varianten zur Auswahl: Lite enthält keine grafische Oberfläche, Desktop (ohne Zusatz im Name) kommt mit Pixel und den nötigsten Anwendungen, während Full sämtliche empfohlene Software vorinstalliert mitbringt. Gebunden ist man an diese Entscheidung nicht: Wer sich beispielsweise für die Desktop-Variante entscheidet und später LibreOffice benötigt, kann dies jederzeit nachinstallieren. Dies trifft natürlich auch auf sämtliche andere Programme zu, welche über die Debian-Paketquellen verfügbar sind.

Dazu gehört auch die 2016 vorgestellte Desktopumgebung Pixel. Sie basiert wiederum auf LXDE, bekannt für Schnelligkeit sowie Ressourcensparsamkeit und daher bestens für ältere PCs geeignet. Das passt gut zum Raspberry Pi, da er als kleiner Einplatinencomputer vergleichsweise wenig Leistung besitzt.

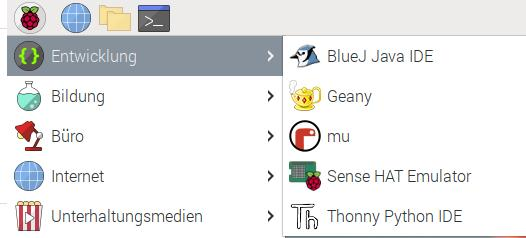

Das Raspberry Pi OS versteht sich als universelles Betriebssystem. Der Fokus liegt auf Einsteigerfreundlichkeit: Schließlich wurde der Raspberry Pi entwickelt, um interessierten Studenten das Programmieren beizubringen. Es sind daher einige Programme vorinstalliert, um direkt los legen zu können: Mehrere Entwicklungsumgebungen, Texteditoren und Office-Software.

Man kann alle Pakete nachinstallieren, die Debian anbietet. Das sind quantitativ relativ viele, wie ihr beim Vergleich mit anderen Distributionen wie Manjaro oder Alpine Linux bereits gesehen habt.

Darüber hinaus enthält das Raspberry Pi OS einige spezielle Pakete wie etwa raspi-config oder rpi-eeprom-update. Sie bietet Zugang zu spezifische Einstellungen und Funktionen des Pi. Teilweise bieten auch andere Distributionen diese Pakete, jedoch nicht alle. Es handelt sich dabei um Eigenentwicklungen der Raspberry Pi Organisation, die nicht in den offiziellen Paketquellen von Debian enthalten sind.

Bedienung

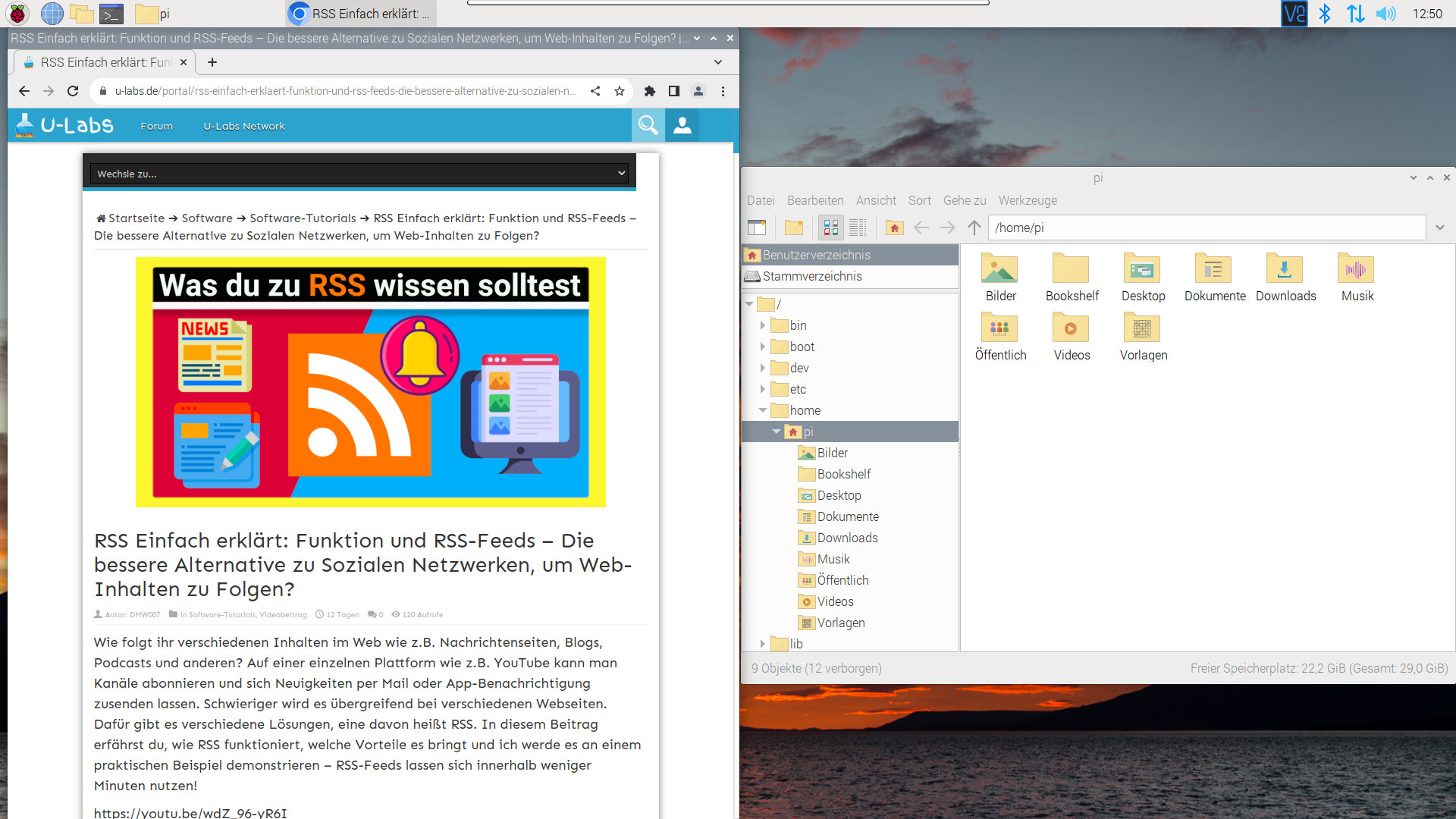

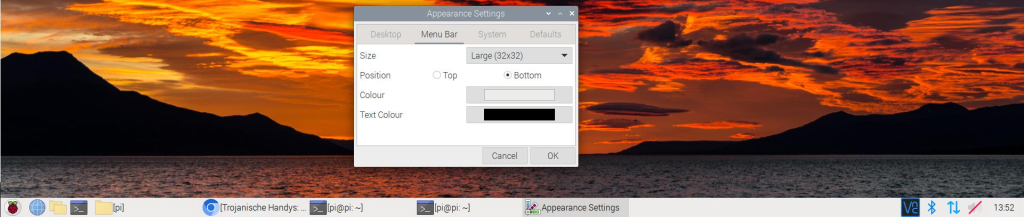

Ähnlich wie ein älteres Windows, aber die Taskleiste ist oben – so könnte man das Raspberry Pi OS in einem Satz zusammenfassen. Wobei das nicht in Stein gemeißelt ist. Wie bei GNU/Linux üblich, lässt sich vieles anpassen. In den Einstellungen kann man die Leiste an den unteren Bildschirmrand schieben. Auch Größe und Farbe sind anpassbar, falls dies einem nicht gefallen sollte.

Der Aufbau ist ähnlich, wie man es unter Windows kennt: Links das Menü, in der Mitte die geöffneten und an gehefteten Anwendungen. Rechts der Infobereich mit Programmen, die im Hintergrund laufen, gefolgt von der Uhr. Das Anwendungsmenü links gruppiert die Software in verschiedene Kategorien, wie es unter verschiedenen GNU/Linux-Distributionen üblich ist.

Optisch erinnert es mit seinem einspaltigen Aussehen an ältere Windows-Versionen wie Windows 2000. Funktionell kann es mehr. Beispielsweise ist seit dem letzten Update eine Suche vorhanden. Leider etwas versteckt, denn im Gegensatz zu Windows und auch einigen anderen GNU/Linux-Distributionen ist kein Suchfeld vorhanden. Stattdessen muss man wissen, dass bei geöffnetem Startmenü einfach drauf los getippt werden kann, um zu suchen.

Leistung & Ressourcenverbrauch

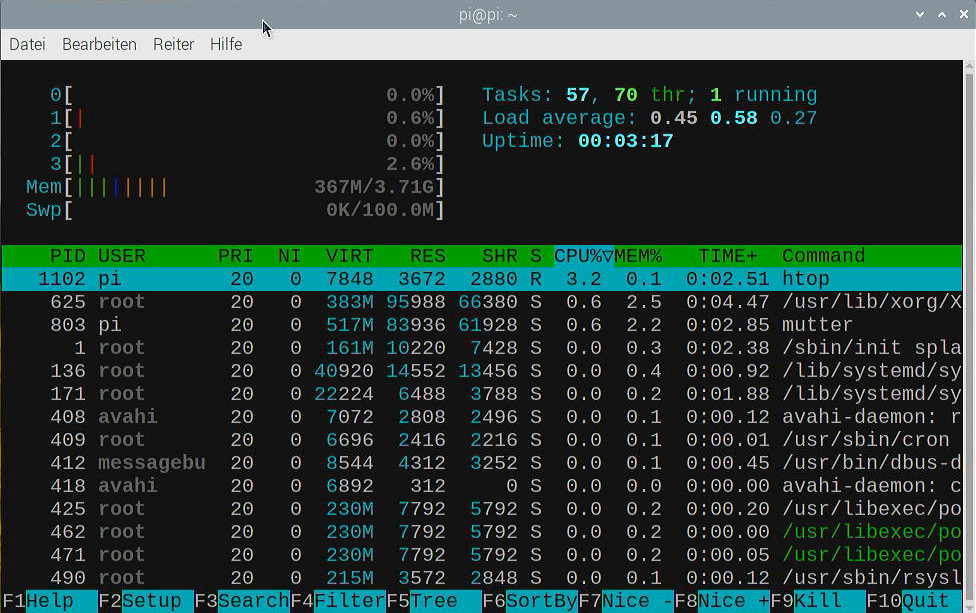

Ich habe das zum Testzeitpunkt aktuellste Raspberry Pi OS 11 in der 64 Bit Edition mit allen Aktualisierungen in der vollständigen Desktop-Edition installiert. Frisch gestartet benötigt das System etwa 367 MB Arbeitsspeicher, ohne geöffnete Programme. Im Vergleich zu August 2022 (etwa drei Monate vor Erscheinen dieses Artikels) hat sich der Bedarf damit kaum erhöht.

Auf der SD-Karte bzw. dem gewählten Datenträger werden 5,6 GB belegt – relativ viel, dafür sind allerdings auch einige Programme mit an Board. Alternativ kann man die normale Desktop-Edition installieren. Sie verzichtet auf z.B. LibreOffice und ist dadurch kleiner. Hier darf man aber nicht vergessen: Die Distribution hat nicht den Anspruch, das Maximum an Effizient herauszuholen – dafür gibt es Alternativen wie DietPi oder das bereits zuvor erwähnte Alpine Linux.

Leistung im Alltag

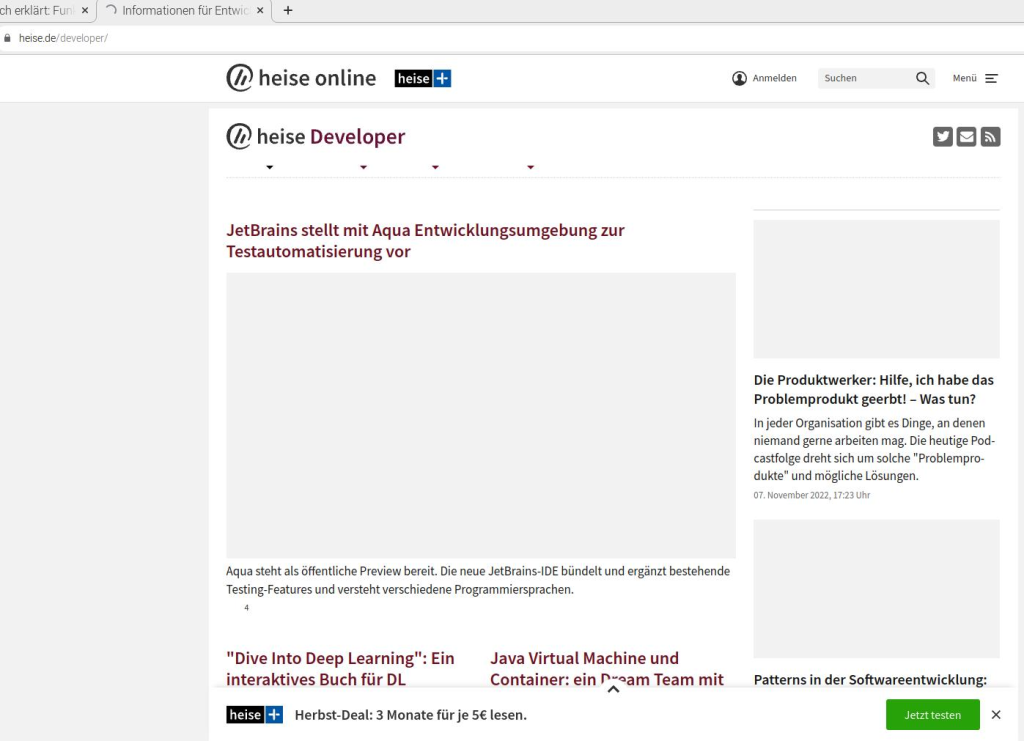

Wenn man den vorinstallierten Chromium-Browser mit bereits aktivierter uBlock Origin Erweiterung zum Surfen nutzt, ergibt sich ein ähnliches Bild wie bei meinem Test mit Manjaro Desktop: Die Ladezeiten sind durchwachsen. Wie extrem das ist, variiert stark nach Größe und Komplexität der Seite. So dauert es bei Heise spürbar länger, bis auch nur Text erscheint. Artikelbilder erscheinen noch mal einige Sekunden später:

Auf der Hauptseite von Computerbase dagegen ist die Verzögerung minimal bis nicht feststellbar. Wer im Forum unterwegs ist, merkt gelegentlich ein paar Sekunden Gedenkzeit. Spiegel Online ist meistens schnell, während bei der FAZ ebenfalls die Bilder langsam laden. Besonders mit den Cookie-Bannern hat der Pi zu kämpfen: Sie erscheinen nicht sofort wie beim PC, sondern teilweise erst 10 Sekunden und noch später. Das macht den ersten Besuch unangenehm, wenn mitten beim lesen plötzlich der Banner erscheint.

Wie schon bei Manjaro ist das Problem der vergleichsweise langsame ARM-Prozessor: Mit 5 offenen Tabs ist dieser selbst dann noch recht stark ausgelastet, wenn nicht aktiv gesurft wird. Der Arbeitsspeicher dagegen ist in dieser Konstellation nur zu rund 1,3 GB ausgelastet.

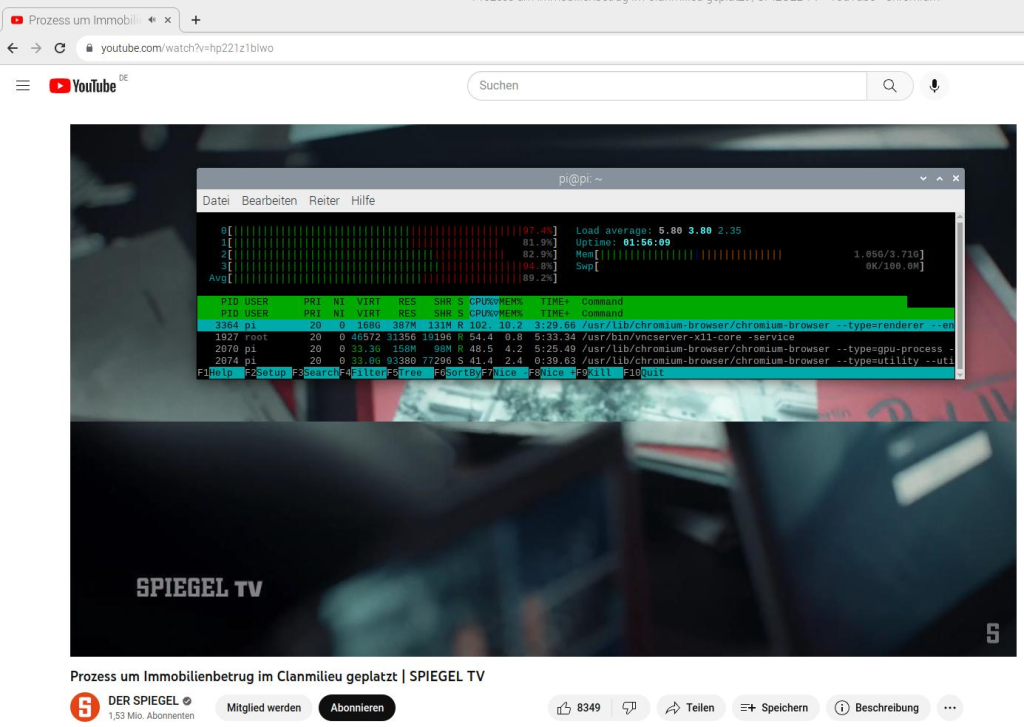

Das Navigieren auf YouTube ist schleppend und auch nach dem Anklicken eines Videos müssen wir einige Sekunden abwarten. Doch danach läuft die Wiedergabe flüssig, sowohl in 720p als auch Full-HD. Selbst beim Spulen außerhalb des Puffers ist die Wartezeit spürbar kürzer, als mit Manjaro. Dafür dürfte die Hardwarebeschleunigung verantwortlich sein: Die Raspberry Pi Organisation investiert einiges an Arbeit, damit der Chromium-Browser sie nutzen kann. Die Gesamtauslastung des Prozessors ist mit 60-80 % bei 1080p absolut gesehen immer noch recht hoch, aber vergleichsweise gering. Ohne die Hardwarebeschleunigung würde sie noch höher liegen.

Alles in allem ist die Leistung ist fürs alltägliche Surfen durchaus brauchbar, wenn man etwas Geduld mitbringt. Gerade für Wenignutzer kann das durchaus ausreichen. Allerdings sollte man die Temperatur im Auge behalten: Bei dezenter Raumtemperatur im Herbst kommt der Prozessor während der Wiedergabe eines Videos auf bis zu 74 °C und ist damit nicht weit vor der Drosselung entfernt. Die Temperatur lässt sich auf der Konsole wie folgt auslesen:

vcgencmd measure_temp

Auswahl an Programmen

Bei der Software ist die Lage schwierig: Mittlerweile ist beispielsweise der KeePassXC Passwortmanager über die Paketquellen verfügbar. Wer den moderneren und teamfähigen Konkurrent Bitwarden nutzen möchte, schaut dagegen in die Röhre. Und das liegt nicht nur daran, dass Debian eine vergleichsweise konservative Distribution ist, bei der es länger dauert, neue Pakete aufzunehmen. Das Hauptproblem liegt im Softwareangebot selbst. Das ist nach wie vor recht dünn, vor allem im Bereich der Desktop-Anwendungen.

Vereinzelt ist es möglich, auf Webanwendungen auszuweichen – beispielsweise bei Spotify. Teils ist dies mit Einschränkungen verbunden oder abhängig vom Anwendungsfall nicht möglich. Ob die vorhandene Auswahl ausreicht, lässt sich daher nicht pauschal sagen. Je mehr Software man als Desktop-Anwendung benötigt, um so größer wird die Gefahr, dass mindestens eine davon auf ARM nicht läuft.

Fazit

Dank Hardwarebeschleunigung ist das Surfen im Web etwas flüssiger, das macht sich vor allem bei Videos positiv bemerkbar. Je nach Aufbau und Umfang der Webseiten muss man mal mehr, mal weniger Geduld mitbringen. Über das Web hinaus sollte man vorab prüfen, ob die benötigte Software ARM unterstützt und ob Debian möglicherweise Alternativen mitbringt. Vor allem für einfachere Anwendungszwecke wie gelegentliches Surfen reicht ein Pi aus und kann einen PC oder Laptop ersetzen.

Schlussendlich muss jeder selbst entscheiden, ob er mit den Einschränkungen leben kann. Und ob es wirklich ein Pi sein muss. Denn die Zeiten, in denen der Raspberry Pi eine günstige Alternative war, sind vorerst aufgrund der Knappheit und gestiegenen Nachfrage vorbei. Ein (gebrauchter) Mini-PC oder Laptop ist teils zu einem vergleichbaren oder sogar geringeren Preis zu haben. Dafür bietet ein X86 System mehr Leistung und keine Einschränkungen bei der Kompatibilität von Software.